たろちんさんとしおひがりさんとの収録では、友情と共に歩む二人の人生の変遷が語られ、彼らの飾らないユーモアや真摯な思索が交差する内容となった。たろちんが経験してきた「インターネット世代」の独自の成長プロセスと、自己表現への模索、フォーカスしていくことを通じて浮かび上がるたろちんさんならではの「青春」を、収録後に更に掘り下げてみようと思う。 たろちんの青春時代と自己探求 1985年生まれのたろちんさんは、日本がバブル崩壊後に経済的な困難を経験し、同時にインターネットが急速に普及した時代に育った。彼の世代は「デジタルネイティブ」とも称され、幼少期からネットに親しんだ初めての世代でもある。彼は中学生時代にインターネットと出会い、その後、自分を表現する場として「テキストサイト」を作成することで、インターネット上での自己発信を始めた。学校教育への懐疑や社会的な枠組みへの反発を抱きつつも、家庭内で親が「やりたいことをやりなさい」と支持してくれたことが、彼にとって自己を探求する自由を与えた。 たろちんさん、しおひがりさんから度々出てきた「リトルひろゆき」というフレーズは、あの当時インターネット掲示板やブログ文化が台頭し、匿名性が高く自分の意見を発信しやすいインターネットの特性とともに、若者の自意識を刺激した社会の空気感を反映している。ここに「義務教育とは誰が決めたのか」と問いを発するたろちんの姿が重ねてみる。彼は学校の枠を超えた自己探求に突き動かされ、知的好奇心と自らの道を選択する勇気はインターネットを介して芽生えたことがうかがえる。 インターネットと共に成長したたろちん たろちんさんがニコニコ動画でゲーム実況を始めたのは、2008年あたり。当時、動画配信のプラットフォームは黎明期であり、実況者たちは相互に緩やかにつながりを持つ、言わば「同世代」のコミュニティとして機能していた。彼が憧れていた「ゆとり組」のしんすけという実況者の存在も、彼にとって大きな刺激となり、実況活動を通して徐々に自分の居場所を築いていった。まだ配信者の数が少なかったこの時代には、実況仲間同士が気軽に集まり、交流を深める機会も多かった。こうした初期のニコニコ動画文化は、彼にとっての「デジタル青春」と言えるだろう。また、そこから彼が有名実況者とつながり、ライターとしての仕事を得るきっかけを得たことも興味深い。 当時のニコニコ動画は多くの若者に「自己発信の場」として認識され、コミュニティの中で互いに刺激し合い、ネット上での「自分」を探る時代が形成されつつあった。こうしたインターネットを介した成長は、彼自身が20代に抱いた「リアルの不確かさ」を補完し、彼の個性や内面を支える重要な要素となっていると感じた。 しおひがりとの友情と「哀しみを知る」20代 たろちんさんとしおひがりさんの友情には、お互いが困難な時期に支え合ってきた「親友」としての絆が感じられる。特に、たろちんさんが語る「20代、哀しみを知り、街をさまよい歩く」という表現には、社会に出てから抱える孤独や不安をともに乗り越えた記憶が詰まっている。二人は週に数回も酒を飲み交わし、日々の悩みや現実の鬱屈を打ち明け合うことで支え合ってきた。実際にたろちんさんがその時期を「街を彷徨い歩いてた」と振り返るように、現実における「安定」を見出せなかった彼にとって、友情が一つの心の支えとなっていたことがうかがえる。 その後、たろちんさんはねとらぼの編集者の道に進むが、一方でしおひがりさんはフリーランスのイラストレーターとして成功し始め、二人の関係性が変化していくことになる。彼らはその後も集まった時には「また面白いことやろう」と語るものの、なかなかそれは実現してこなかった。しかし、それでも再びフリーランスに戻ったたろちんさんが「待望の無職」として再び親しい友と共に面白いことに挑戦しようとする今の状況には、たろちんさん自身が自身のペースで「自分」を取り戻しつつあることが感じられる。 人生の転機と「エレファントカシマシ」という支え たろちんさんの人生において、特に印象深いのがエレファントカシマシの「俺たちの明日」という楽曲に支えられてきたというエピソードだ。この曲には「10代、20代、30代のそれぞれの哀しみと愛」が表現されており、彼にとって自己を奮い立たせる「人生のテーマソング」のような役割を果たしてきた。エレファントカシマシのボーカルである宮本浩次が歌詞の中で語る人生の悲喜こもごもは、まさにたろちんさんの経験を代弁するかのようであり、彼の心に深く刻まれている。 10代で感じた「世の中への反発」、20代での「哀しみ」、30代での「責任と愛」といったものが、この曲を通して再確認され、彼にとって「自分を肯定するための音楽」となっている。エレファントカシマシの音楽は、単なるエンターテイメントを超えて、彼の中で人生の指針となり、内面的に強く生きるための支えとして機能していると言えそうだ。 最終的に、たろちんさんの人生は「自分とは何か」を探求し続ける道のりであり、失敗や変化を受け入れながら再生を繰り返してきた様子が印象的だ。禁酒を余儀なくされた彼の姿には、飲酒という「逃避」から離れ、改めて自己を見つめ直す決意がうかがえる。病気を通して新たな道を模索する彼は、まさに人生の中で「飲酒を断つ」という一つの終わりを経て、再び自分の足で立とうとしている最中であり、今後の活動に期待される。 インターネットにおける「陽キャの模倣」と自己表現 ここからは更に二人の話の中で出てきた「テキストサイト」や「USTREAM」などの個人発信のメディアの話を手がかりに、インターネットが一種の「村社会」の様相を呈していた時代について語ってみようと思う。1990年代後半から2000年代前半にかけて、ネットは広く普及しつつもまだ閉じられた空間であり、ユーザーの多くは限られた層に集中していた。そのため、ネット上での自己表現は自然と似た価値観を持つ者同士の集団を形成し、互いにリテラシーの高い「村」として発展していった。そこでは個人の人間性や嗜好が強く反映され、テキストや初期のゲーム実況といった、簡素でパーソナルなコンテンツが中心であったことがわかる。 たろちんさんとしおひがりさんの対話では、彼らが「陰キャである自分たちが陽キャを模倣していた」という自己認識が随所に見られる。彼らの時代、インターネットは一般の社会からは「陰の場」とみなされることが多く、その中で自己表現を模索する彼らは、部室ノリや悪ノリといった友人同士の内輪の空気を持ち込んでいた。しかし、それは単なる真似にとどまらず、彼らにとっては独自のアイデンティティの確立でもあった。物理的な場所を離れたネット上の空間で、「好きなことを表現したい」という衝動が形を成し、その後のYouTuberやVtuberやストリーマー文化にもつながっていく。 また、「コラボ」という概念が当時は敬遠されがちであったことも、当時のネットの空気を象徴している。個人の表現の場として、他者が干渉しないことが尊重されていたが、現在のネットにおいては、むしろ集団での活動や大規模なフォロワーとのやり取りが前提となっている。プライバシーや個人性を重んじる文化から、コラボレーションや大衆性を求める時代への移行が鮮明である。 インターネットの開放とアンダーグラウンド性の消失 彼らが語る「スマホの登場でインターネットが修羅場化した」という話には、閉鎖的だったネット空間が広がり、ユーザー層が多様化したことで起きた変化が浮き彫りになる。SNSの普及により、インターネットは一般大衆に開かれ、「陰キャのもの」から「陽キャも参入する場所」となっていった。この変化によって、かつては明確だったクラスタ間の境界が曖昧になり、「ただのインターネット」という属性にすぎなくなったことが、かつてのネットユーザーたちの疎外感を生んでいる。彼らの言葉には、インターネットが一部の人々のための「アンダーグラウンドの表現の場」であった時代を懐かしむ姿が見える。 たろちんさんとしおひがりさんは、自らを「インターネット老人」として位置づけ、過去への郷愁を語る。彼らが培った「インターネットの生き様」が、現代の大衆化したインターネットの中ではもはや居場所を失いつつあるかも、という寂しさが表現されている。 「心を遮断するトリガー」と「変わらなかった自分」 生死の狭間を経て、価値観に向き合い続けるたろちんさんからは、死を覚悟した末に見えてくる生への考え、あるいは失って初めて気づくこと、それを補う日常の重要性が滲み出ているものの、命の危機を乗り越えながらも大きく変わらなかったという自身の死生観の発見が、彼の言葉に独特な奥行きを与えている。以下、詳しく記していく。 たろちんさんにとってアルコールは、ただの嗜好品ではなく「心を遮断するトリガー」だったと述べられている点が象徴的だ。彼は、日常の不安や思考の連鎖を断ち切るために酒を頼りとしていたが、それが病をきっかけに断絶される。死の危機を経験し生還を果たしながらも、これまで当たり前にあった酒が突如「消失」することで、彼の心は空虚な状態に陥る。彼は「空っぽになる」と表現するが、この喪失感は一種の「自己の再定義」の必要性に気づく契機にもなったのかもしれない。 一方で、彼が語る「変わらなかった自分」という話も印象深い。一般的に人は死の淵に立った経験から「人生観が変わる」という劇的な変化を期待されがちだ。しかし、彼はむしろ「何も変わらなかった」と断言する。その理由について、彼は死生観や人生観が大きく変わらないこと自体が「人間の本質」であると語る。この見解は、よく見聞きする社会的な通念とは一線を画している。 また、たろちんさんがフリーランスとして再出発する決意を述べる中で、彼の不安との向き合い方も興味深い。フリーランスは経済的不安や生活の安定を失いやすく、常にリスクと隣り合わせの生き方である。彼もその不安を感じながら、仕事への覚悟と引き換えに自由と自己実現を追求しようとしている。彼はそれを「膵臓を失ったことで得た新しい生き方」として捉えた。 一方、しおひがりさんは、不安を徹底的に直視する生き方を貫いており、それが時には彼を精神的に強くもするが、場合によっては大きな負担となる可能性があることも示唆している。 この収録全体を通してのまとめだが、たろちんさんは死の淵から生還した経験を経ても「何も変わらなかった」と語りつつも、実際には「自身の立ち位置の再確認」という形で新たな気づきを得ている。この再発見が、彼の新たな歩みの始まりであり、未来を紡いでいく基盤となっていくのではないだろうかと思う。 (執筆:迫田祐樹)

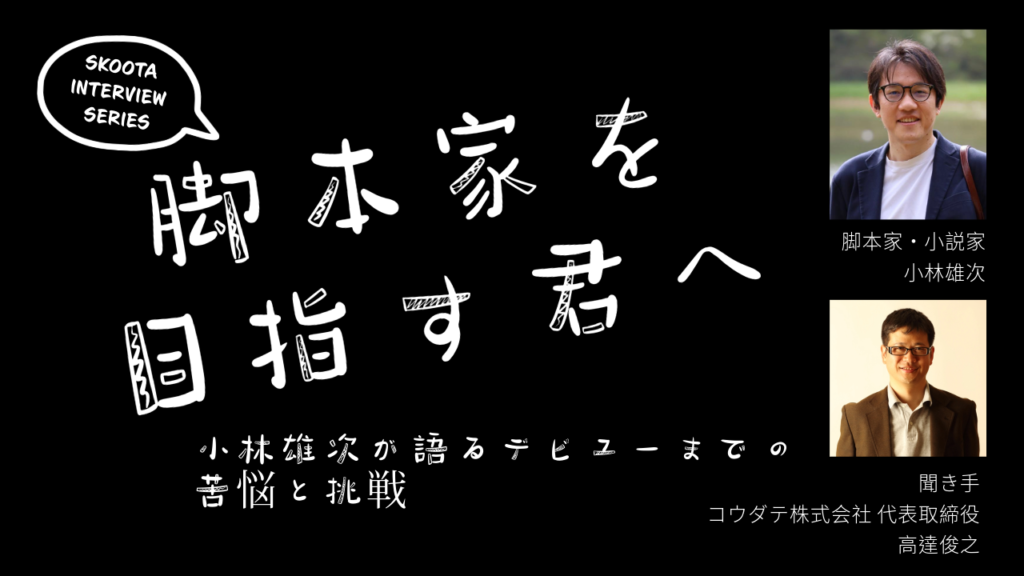

脚本家を目指す君へ:小林雄次が語るデビューまでの苦悩と挑戦

今回のインタビューは、脚本家の小林雄次さんがデビューに至るまでの経緯やその過程での経験を詳しく語っていただきました。 小林さんは大学時代からシナリオ作家協会の夏の公開講座に参加し、高田馬場のYMCAで知り合った人物との出会いを通じてプロの世界へと足を踏み入れました。ホームページビルダーを使って立ち上げた「シナリオランド」での活動や、ラジオドラマ専門チャンネルでの初めてのギャラが発生した仕事の話など、デビューまでのリアルな体験談や、特にウルトラマンや特撮への熱い思いが伝わってくる円谷プロダクションでのバイト経験、そしてサザエさんの脚本家としてのデビューのきっかけとなったエピソードは、これから脚本家を目指す人々にとって非常に参考になるでしょう。 また、小林さんがプロの脚本家としてのキャリアを築く上での苦労や挑戦、そして弟の小林英造さんとの比較も興味深いポイントです。脚本家として成功するためのアドバイスや、業界での人脈の重要性についても触れられています。 このインタビューを通して、小林雄次さんの人柄や仕事に対する真摯な姿勢が垣間見えるとともに、脚本家という職業の魅力と現実が伝わればと思います。デビューを目指す方々には必見の内容です。 インタビュイー:小林雄次 脚本家・小説家 1979年、長野県生まれ。 2002年にアニメ『サザエさん』で脚本家デビューを果たし、以後はアニメ・特撮やノベライズ執筆を中心に活動しながら、一般ドラマの脚本も手がける。 日大芸術学部映画学科非常勤講師。東京作家大学講師。そのほか、劇作家やイベンター、各種講座の講師としても活動している。 <代表作>アニメ/『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』『美少女戦士セーラームーンCrystal』『スター☆トゥインクルプリキュア』『スマイルプリキュア!』『スイートプリキュア♪』『まほうのルミティア Luminary Tears』『イナズマイレブン オリオンの刻印』 『聖闘士星矢Ω』 『秘密 The Revelation』『サザエさん』 特撮/『ウルトラマンZ』『ウルトラマンR/B』『ウルトラマンオーブ』『ウルトラマンX』『ウルトラマンギンガS』『ウルトラマンメビウス』『ウルトラマンマックス』『ULTRASEVEN X』『獣拳戦隊ゲキレンジャー』『牙狼<GARO>』『劇場版 ウルトラマンX きたぞ!われらのウルトラマン』『劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦!ウルトラ10勇士!!』『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』 TVドラマ/『ベイビーステップ』『オルトロスの犬』『監査法人』『中学生日記』『世にも奇妙な物語』『執事喫茶にお帰りなさいませ』『栞と紙魚子の怪奇事件簿』 バラエティ/『天才てれびくんYOU』 著作/『モリのいる場所』『キセキ -あの日のソビト-』『小説 スマイルプリキュア!』『ウルトラマン妹(シスターズ)』『特撮ヒーロー番組のつくりかた』『脚本家という生き方』 ……他多数 http://ameblo.jp/kyakuhonka/ インタビュワー:高達俊之 コウダテ株式会社 代表取締役 1973年、埼玉県生まれ印刷業界で4年間DTPに携わった後、『アンパンマン』『ルパン三世』『名探偵コナン』などのアニメ作品を制作するトムス・エンタテインメントに転職。16年間の在籍中に、企画・制作・営業と各部門を歴任。また、モンキー・パンチ、井上雄彦、京極夏彦らの原作アニメの文芸を担当した。 2017年4月、クリエイターの繋がりを大切にし、エンターテイメントの礎を築くべく法人を設立。アニメ・映像等に関連したコンテンツ企画・製作・コンサルティングを行っている。 ――脚本家の小林雄次さんにデビュー周りのお話を今回伺いたいと思います。 小林さんと僕(高達)はかなり長い付き合いで、知り合ったのは、小林さんが大学2年の頃だったと思います。 そうですね。僕が上京して初めてちゃんと知り合った社会人が高達さんでした。 ――小林さんと僕が最初に知り合ったきっかけは、シナリオ作家協会の夏の公開講座でした。 そのときは、講座の最中には出会わなかったのですが、後日でしたよね。ネット上で知り合って、お互い同じ講座を受講していたと分かったのは。 当時の講座は、今よりも多くの受講者がいました。会場も、シナリオ作家協会のシナリオ会館ではなく、高田馬場のYMCAという会場だったと記憶しています。プロになってから、僕は教える側で夏の公開講座のゲスト講師を担当したことがありますが、比べると昔の参加人数の方が、かなり多かった印象です。 ――何でですかね? 今はシナリオを学ぶにしても、色々な方法がありますけど、あの頃は対面形式しかなかったからかもしれません。あと、メインゲストとして、有名な方で言うと君塚良一さん。『踊る大捜査線』が、大ヒットした頃のちょっと後だったので、目当ての方も多かったのでは。僕も半分、君塚さん目当てでした。まあ、とにかく活況があって、人数がいっぱいいたことを憶えています。 ――今の時代の方がゲームシナリオなど、様々な形でシナリオが求められてると思いまるので、昔の方が多かったとは意外です。 昔が多い理由としては、勉強する「場」が限られていたこともあるかもしれません。当時の講座で憶えているのは、鼻から管を通している病気のおじさんが九州から、東京まで来られててビックリしました。 ――初期のシナリオランドを始めたのは、その頃でしたよね。 ホームページビルダーというソフトを使って、個人のホームページとしてシナリオランドを作っていました。そこで夏の公開講座に参加した記録も書いたりしていました。また、脚本家になりたい人向けの掲示板(BBS)を置いたりして、交流できるようにもして、その中の一人が高達さんでした。