こんにちは、イ・ハナと申します。普段は日本のアニメーションスタジオに勤めながら、インディーゲーム開発とイベント参加を通じて業界に関わっております。

それゆえに今までは日本国内のインディーゲームシーンに触れる機会が多く、開発や展示の現場でさまざまな経験をさせていただきました。しかし、不思議なことに自らの出身である韓国では、これまで私とインディーゲームイベントとの接点がなかったことに気づいたのです。

そんな中、インディーゲームプラットフォーム「STOVE」とその親会社である「SmileGate」が、ソウルで大規模なインディーゲームイベント「Burning Beaver 2024」を開催すると聞き、すぐさま取材を決意いたしました。

他のゲームイベントと違い、ソウルの中心部であるDDP(東大門デザインプラザ)で開催されるということで、韓国のインディーゲームシーンの今を肌で感じられる絶好の機会ではないかと思ったのです。

今回は11月29日から31日まで開催された本イベントで出会った印象的な作品と、その背景にある韓国インディーゲームシーンの特徴についてお伝えしたいと思います。

屋台の雰囲気漂う会場

会場となったDDPのアートホールに一歩足を踏み入れると、まるでスタジアムのような開放感が広がっていました。天井が高く、広々とした空間に83のブースが整然と並び、各ブースの間には余裕のある通路が設けられています。

今年のBurning Beaverは「料理とシェフ」をテーマに掲げており、各ブースは屋台をイメージした設計になっていました。ブースの上部には各タイトルを掲げた看板が吊るされ、まるで屋台の屋根のような雰囲気を醸し出しています。鉄製フレームで区切られたブースの空間は上部と横が透き通っていて、窮屈さを感じさせない造りになっていました。

ここでイベントなどが開かれていた。

並びをしているブースの様子。

テーマこそ統一されているものの、ブースの装飾は各出展者に委ねられており、その結果として生まれる統一感の中の個性の共存が、会場全体に独特の魅力を与えていました。

私が訪れた29日は平日ということもあり、午前中は比較的ゆったりとした雰囲気。10代から20代の若いゲーマーたちが、各ブースを丁寧に回りながらゲームを体験している様子がうかがえました。屋台村をイメージした賑やかなデザインながら、実際の会場は落ち着いた雰囲気に包まれていたのが興味深い対比だったかなと。

ゲームの新たな可能性を探る

会場内には通常のゲーム展示とは異なる趣向の企画展示スペース「ゲームの外のゲーム」も設けられていました。ここでは後ほど後編で紹介する『IMAGE ALCHAEOLOGY』や『BARC』といった作品が展示され、「どこまでがビデオゲームなのか」という根本的な問いに基づく、意欲的な試みが行われていました。従来のコントローラーやキーボード操作から離れ、物理的な装置を叩いたり、写真を撮影して分析したりと、現実世界とゲームの境界線を曖昧にする実験的な作品が並び、ゲームの新しい可能性を示唆していました。

企画展示を行っているスペース。

「スプーン」を使えるスペースが設けられている。

また、会場の出口付近には「スプーン」と呼ばれるポイントを活用できるスペースが設置されていました。各ブースでゲームを体験すると、QRコードを通じてポイントが獲得でき、それを使ってグッズの抽選や占いなどのイベントに参加できるこのシステムは、来場者の積極的な参加を促す工夫として非常に興味深く感じられました。

それでは、この独特な空間で出会った印象的な作品たちを、順番にご紹介していきたいと思います。

16色の世界で紡がれる30日間の物語―『Time To Live』

レトロそのもののデザインが目を惹く。

会場に入って最初に目に留まったのは、2番ブースに展示されていた『Time To Live』の鮮やかな16色グラフィック。一人開発者のWTFMANさんが手掛けるこの作品は、まるで往年の名作を彷彿とさせる佇まいで、会場の中で最も強い存在感を放っていました。

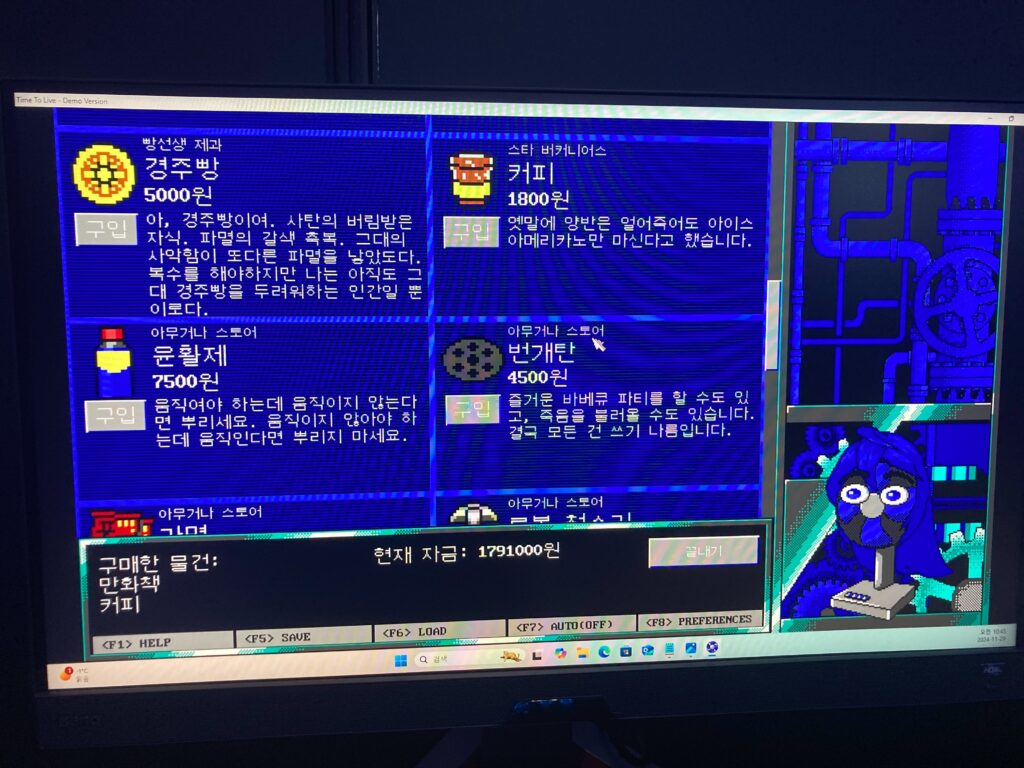

UIデザインからミニゲームに至るまで、懐かしさを誘う要素が随所に散りばめられており、「こんな時代に、よくぞこんなゲームを!」という驚きすら覚えました。Steam向けに開発中のこのゲームは、現在デモ版が配信中とのことです。

独特な世界観とゲームプレイ

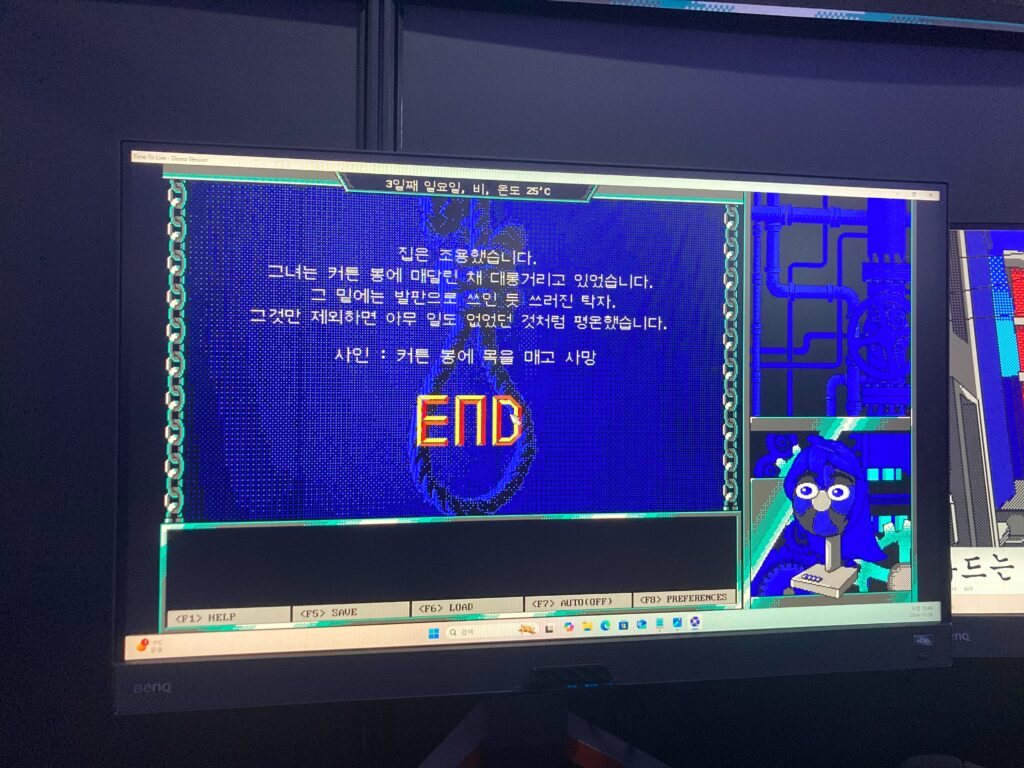

死因が表示されるところと後ろのロープのイラストが生々しくて怖い。

ビジュアルだけでなく、ゲームのコンセプトも非常に印象的でした。ある日、ビルの屋上で出会った自殺志願の少女を救い、その後の30日間を共に過ごすという物語。プレイヤーは限られた予算の中で、度々命を絶とうとする彼女のストレス管理に奔走することになります。

彼女に本を与えることで知性を高めるなど、育成要素も組み込まれているのですが、決して生易しいものではありません。私は4段階ある難易度の中、2番目でプレイしましたが、あっという間にゲームオーバーになってしまいました。

開発者の想いが詰まった一冊

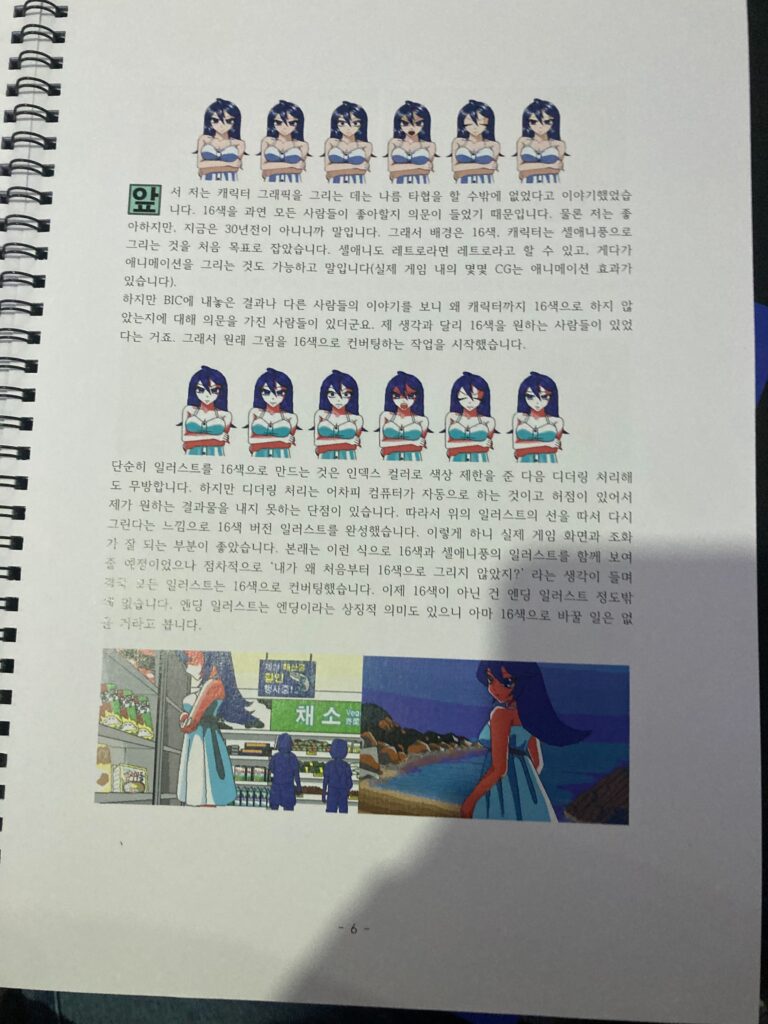

現状の16色グラフィックに全部変えたという内容。

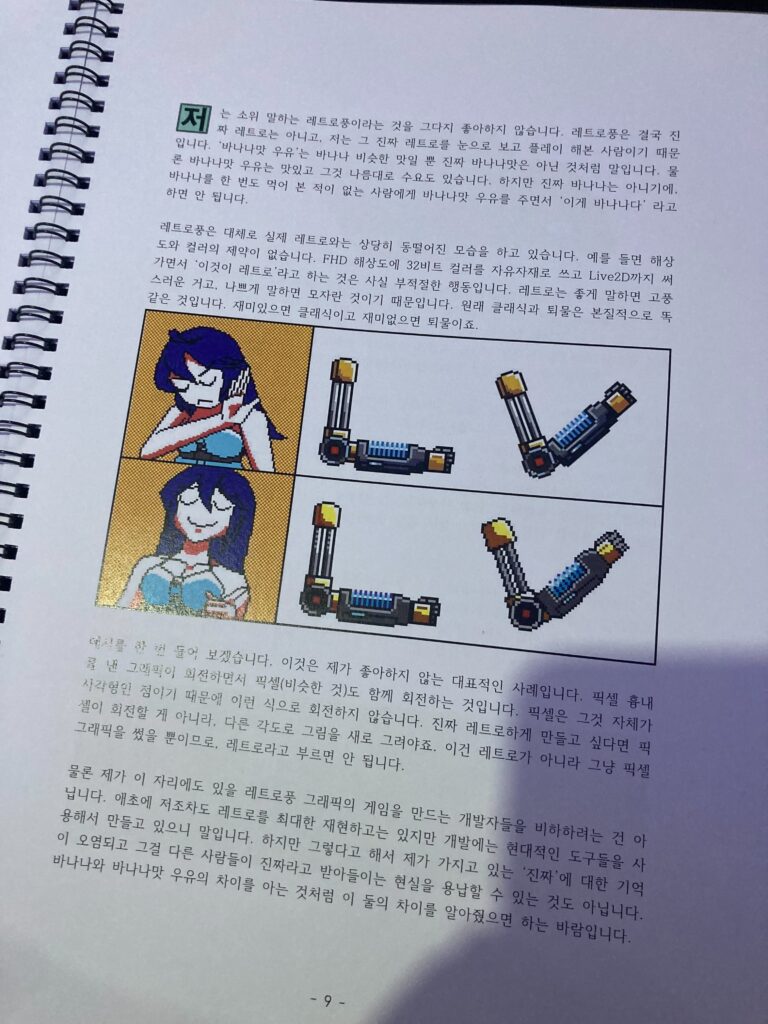

プレイ後、開発者と短い会話を交わす機会がありました。その際、ブースに置かれていた一冊の冊子が特に印象的でした。待ち時間に読めるように用意されたというその冊子には、開発者が本作に込めた思い、影響を受けた往年の名作への敬意、そしてどんなゲームを作りたいと考えてきたのかが克明に記されていました。

その熱のこもった文章からは、「自分が何よりも作りたいゲームを作っている」という開発者の強い意志と情熱が伝わってきました。

ローカライズへの期待

グラフィックやイラストは日本のサブカルチャーからの影響を強く感じさせる一方で、ゲーム内容は韓国らしさを色濃く打ち出していました。特にアイテムの説明文などに見られる地域性やミーム的な要素には、開発者の「好き」が凝縮されているような密度の濃さを感じました。

日本語、英語への対応も予定されているとのことですが、これらの文化的な要素をどのように言語の壁を超えて伝えていくのか、非常に興味深いところです。「自分の作りたいものを、妥協せずに作る」という、インディーゲームならでは姿勢で制作に挑んでいる作品である分、正式版への期待を添えています。

これは果たしてどうローカライズされるだろうか…

可愛らしさの中に潜む高難度―『ハロワンダーバンド』

ハロウィンコンセプトで個性の強い印象。

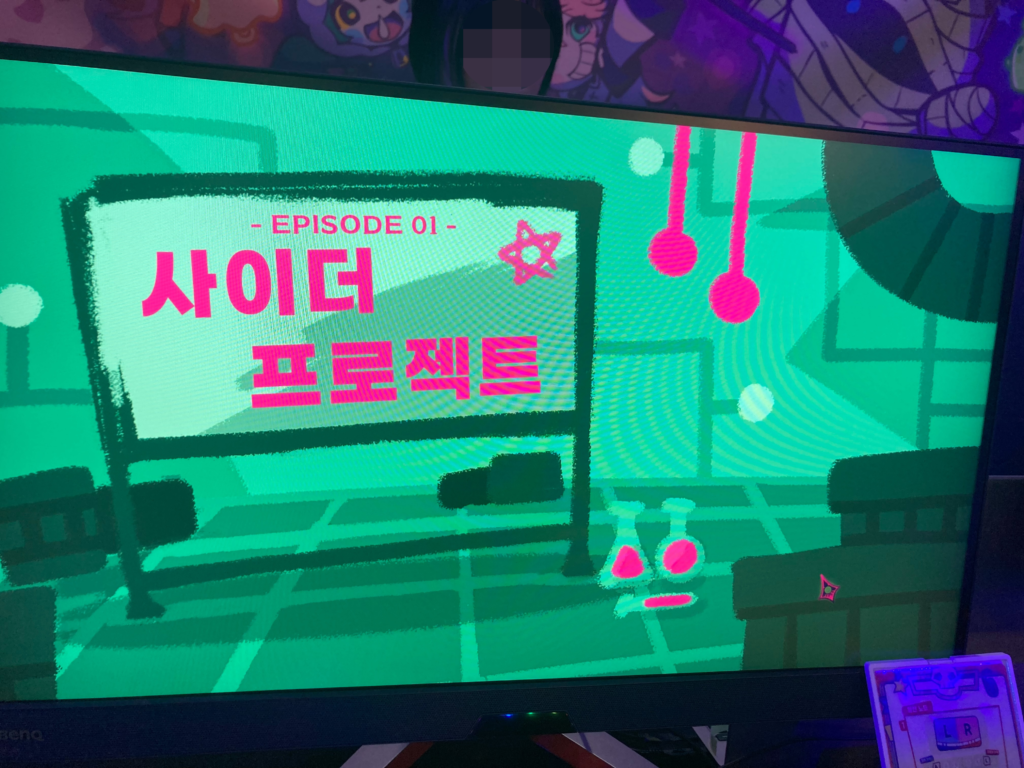

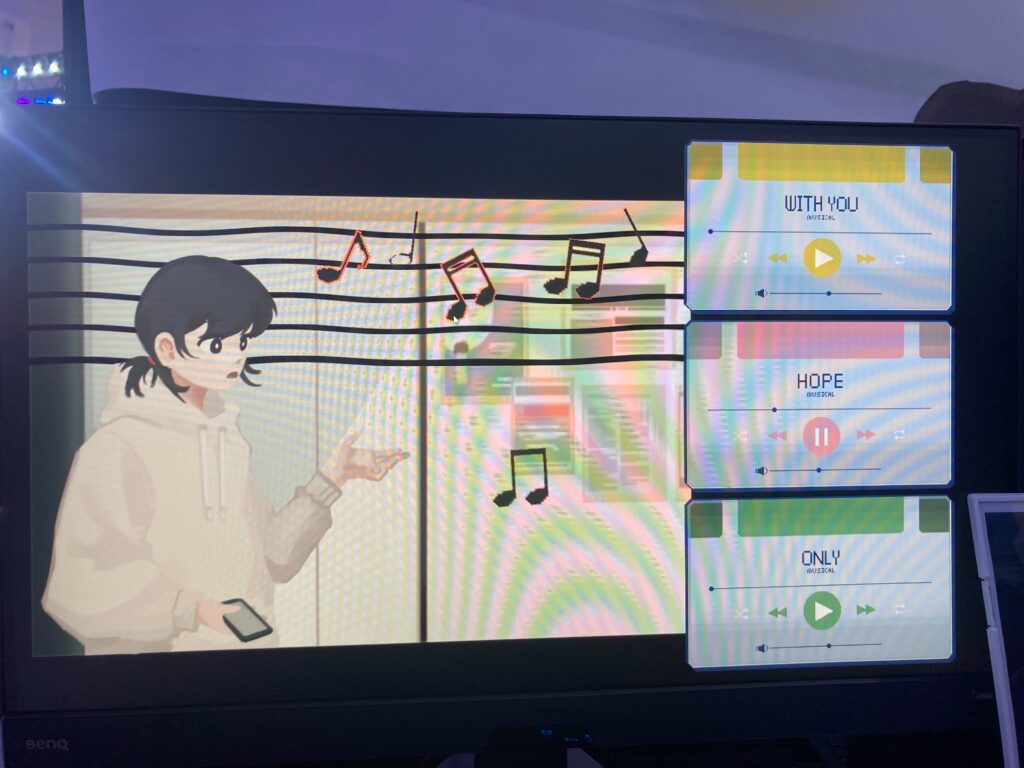

41番ブースに展示されていた『ハロワンダーバンド』は、3人組のデベロッパーチーム「WhiteKite」さんが手掛けるハロウィンテーマのリズムゲームです。2025年の発売を目指して開発中との本作は、今回のイベントで初公開となる新エピソードがプレイ可能でした。

SNSで話題の異色作

実は本作については、SNSを通じて以前から注目していました。独特な可愛らしいデザインは韓国国内だけでなく日本でも話題を呼び、当初の計画にはなかった日本語対応も決定したという経緯を持つほどです。

ストーリーテリングを組み込んだリズムゲームという基本システムの中で、各エピソードには独自のストーリー、アニメーション、楽曲が用意されています。さらに「TA-DA!!イベント」と呼ばれる突発的なイベントも発生し、飽きさせない工夫が随所に施されていました。

キーボードを用いた操作システムも特徴的で、左側のノートはASDキー、右側のノートはJKLキーを使用する仕様は、従来のリズムゲームとは一線を画すものでした。

意外な高難度と魅力的なビジュアル

しかし、実際にプレイしてみて意外だったのは、その難易度の高さです。背景で流れるアニメーションがあまりにも可愛らしく、つい見入ることでノートを見逃してしまう場面が多々ありました。これは、コンセプトのキャラ性とリズムゲームとしての面白さを同時に追求しようした、開発者たちの意図的な選択ではないかと思いました。

と思わせるエピソードのタイトル画面。

のスタンプをもらえる。

初出展とは思えない完成度

驚いたことに、今回のBurning Beaverは、WhiteKiteチームにとって初めてのゲームイベント参加だったそうです。ブースの作りからグッズ、ゲームデザインに至るまで、初出展とは思えないほどの完成度が印象的でした。

イベント出展の経験がないにもかかわらず、これほどまでに国内外で注目を集めているという事実も興味深いところです。開発チームは今後、日本を含む様々なイベントへの出展を考慮しているようです。またハロウィンをテーマにした作品だけに、来年のハロウィンシーズンでのリリースを目標に開発を進めているそうです。

文化の境界を超えるポテンシャル

本作の魅力は、特定の文化圏に縛られることなく、独特の可愛らしいビジュアルで幅広い層に訴求できる点にあります。特にハロウィンという東西を問わず人気のあるテーマを採用していることで、インディーゲームシーンにおける新しいリズムゲームの在り方を示してくれるのではないでしょうか。リリースまでの間に、様々なイベントで本作と出会える機会があることを期待しております。

社会の現実を見つめ直すパズルアドベンチャー―『ソヒ』

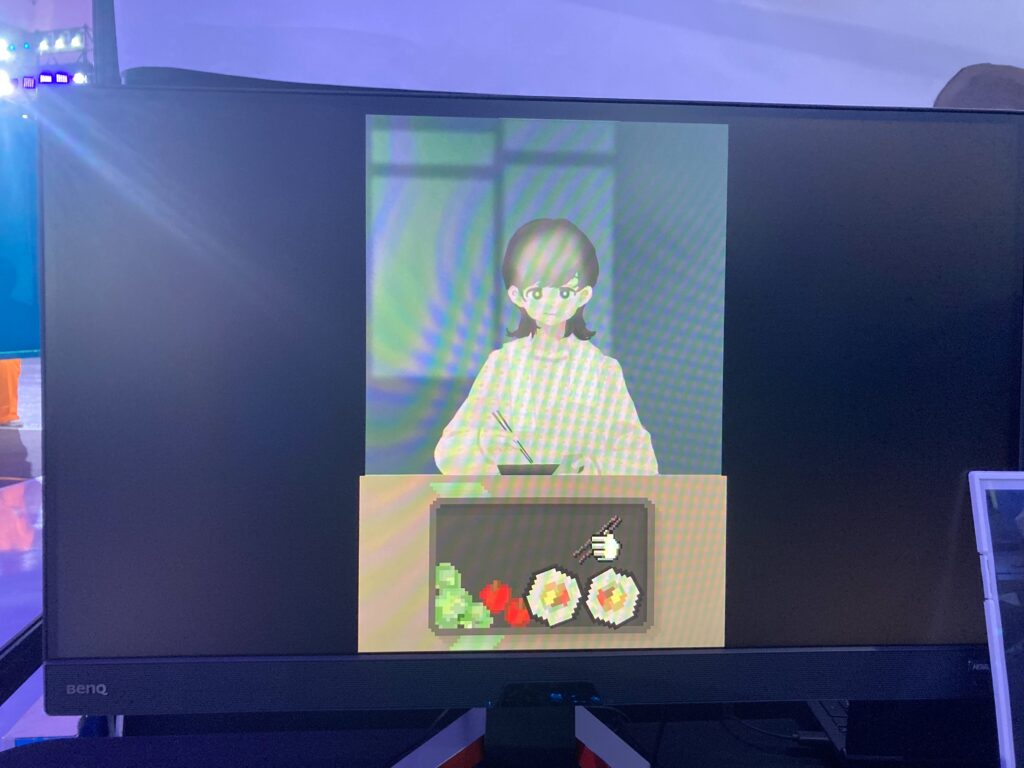

31番ブースで出会った『ソヒ』は、チーム「アネモネ」が手掛ける2Dピクセルグラフィックのパズルアドベンチャーゲーム。STOVEにて無料デモ版を配信中で、正式リリースも間近に控えています。

温かな見た目に秘めた重いテーマ

少しずつ動いてその結果を覗き見ることになる。

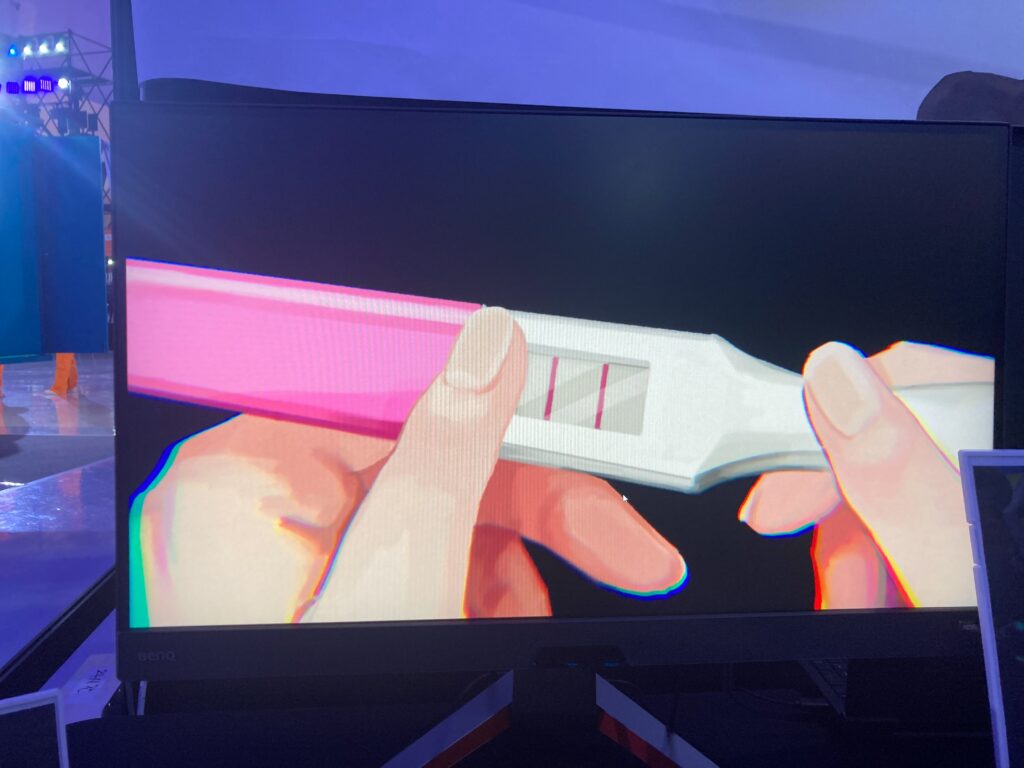

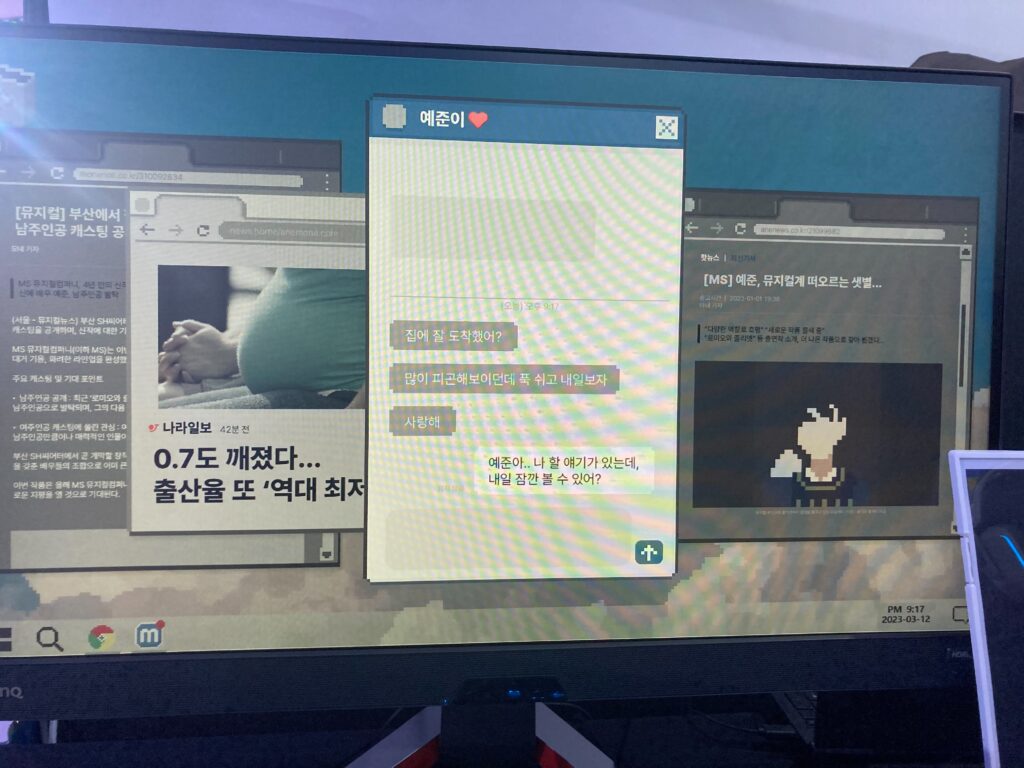

自分の夢であるミュージカル俳優のニュースと、

妊娠の症状についての記事が一緒に並んでいる。

早くも大人しい性格となった少女ソヒが成人後、予期せぬ妊娠と不幸な事故に直面し、中絶を考えるまでの物語を描いています。温かみのあるビジュアルとは対照的に、若年での妊娠、中絶、ひとり親家庭、自殺といった重いテーマを淡々と、しかし丁寧に描き出しています。

これほど重いテーマを扱うゲームが、プレイヤーにどのような体験を提供できるのか。それが私の最大の関心事でした。しかし『ソヒ』は、ゲーム性と主題、そしてストーリーの絶妙なバランスを見事に実現しています。

随所に登場するミニゲームは、単なるパズルアドベンチャーの要素としてだけでなく、主人公の不安や絶望、悲しみといった感情を表現する装置として機能していました。「ゲームとしてソヒの立場をプレイする」ということへの開発者の真摯な姿勢が感じられる、優れた試みだと思います。

日常の中に織り込まれた感情表現

プレイ後、開発者との会話で印象的だったのは、「没入感を損なわない範囲でミニゲームを入れることでゲーム性を追求した」という言葉でした。疲れ切った体で大学の講義を受ける場面や、夢だったミュージカル俳優を目指してオーディションの準備をする場面など、日常の一コマとしてのミニゲームを通じて、ソヒの不安や孤独を表現する手法には、綿密な計算が感じられました。

普段とはコンディションが違うことに気づく場面となる。

主人公が悪阻を感じることで現実の重さを知らせる。

社会問題への真摯なアプローチ

本作の特筆すべき点は、タブー視されがちな社会問題を正面から扱う姿勢です。同時に、それを日常の一部として描く制約の中で、韓国社会の風景も適切に表現しています。特に、幼い頃のソヒが学校前の文房具店で買い食いをするシーンは、郷愁を誘うほど鮮やかな描写でした。

韓国のインディーゲームシーンでは、このような社会問題を扱う作品が比較的多く見られます。本作がBICでソーシャルインパクト賞を受賞したことも、韓国のインディーゲームシーン、ひいては韓国社会が求めるコンテンツの方向性が、日本とは異なることを示唆しているのかもしれません。

[blogcard url=”https://store.onstove.com/ko/games/3820″]Burning Beaverレポート―前編はここまで

ここまでご紹介した3つの作品を振り返ってみると、それぞれの方法で物語を伝えようとした開発者たちの熱意が胸を熱くします。16色という限られたグラフィックで制作者の熱量を描き出した『Time To Live』、可愛らしいビジュアルの中に緻密なゲーム性を秘めた『ハロワンダーバンド』、そして現代社会の重いテーマを淡々と紡ぎ出した『ソヒ』まで。それぞれの作品は異なる方法で「ゲームだからこそできる表現」を模索しており、その中に韓国インディーゲームシーンの新しい息吹を感じることができました。

そして、このBurning Beaverで出会った印象的な作品との出会いは、まだまだ続きます。次回は、私の「ゲームってこんな形もありなんだ!」という驚きと発見に満ちた体験をお伝えしていきたいと思います。視覚という感覚を制限することで生まれる新しい冒険から、意表を突くデバイスの使い方まで。3回目の開催とは思えないほど多彩な作品が集まったこのイベントで、私自身、プレイしながら思わず声を上げてしまうような作品がいくつもありました!ぜひそのゲームとの出会いを楽しみにしてください!

(後編に続く。)

![[TGS2024] Did you know? You may have played it, but you might have completely missed out on “Korean” indie games.](https://skoota.jp/media/wp-content/uploads/2024/10/SKOOTA_TGSレポハナサムネ-300x169.png)