ニーハオ! SKOOTA編集部のイ・ハナと申します。 皆様、モブくんが届けてくれた「私の魂が太ももに挟まれた話(G-EIGHTレポート)」や「お気に入りゲーム紹介(TpGSレポート)」は、もうお読みになりましたでしょうか? 彼が台湾の熱気に包まれながら楽しんでいたその隣で、実はわたくし、少しだけ冷や汗をかいておりました。 なぜなら私、中国語はおろか英語も自信がないという、まさに「語学力:サバイバルレベル」の状態で台湾に上陸してしまったからです。 「まあ、何とかなるでしょう!」という謎の自信は、空港に降り立った瞬間に揺らぎ始めました。しかし、ここで奇跡が起きます。なんと、台湾のゲーマーの方々の多くが、私の拙い日本語を理解してくださるではありませんか! アニメやゲームの影響でしょうか、簡単な日本語であればスムーズに意思疎通ができる環境に、私は心底救われました。 とはいえ、やはり自分が直接、海外のクリエイターに深い話を伺うのはハードルが高いのも事実。そんな中、今回のTaipei Game Show(以下、TpGS)のインディーゲームエリア「Indie House」には、驚くほど多くの韓国インディーゲームが出展されていました。 普段、日本のイベントではなかなか接する機会のない母国のゲームたち。言葉の壁に少し疲れていた私にとって、そこは開発者の方と直接深い話ができる、数少ない貴重な場所でもありました。 というわけで今回は、あえて注目の期待作『NAMMO』などは(モブくんのレポートに譲るとして)少し置いておきましょう。私が会場で出会ったのは「まだ見ぬ韓国インディーゲームの可能性」といっても過言ではない、4つの作品です。それでは、ご紹介させていただきます。 🦀 スーパーキングクラブシミュレータ:235円で買える、破壊とカニのユートピア まず最初にご紹介いたしますのは、Skago Gamesさんが制作した『スーパーキングクラブシミュレータ(Super King Crab Simulator)』です。 タイトルからして既に「何か」が起きていますが、内容はさらに強烈です。プレイヤーは巨大なズワイガニとなり、人間に捕らわれた同胞を救い出すために、平和な海岸都市を慈悲なく破壊し尽くすという、なんともぶっ飛んだコンセプトのアクションゲームとなっております。 一見すると、いわゆる「バカゲー(褒め言葉)」の類に見えますし、実際にそうなのですが、コントローラーを握ってみると、その手触りの良さに驚かされました。 カニになって街を破壊するなんて、言葉にするとなかなか想像しにくい体験ですが、あえて例えるなら昔遊んでいた『Prototype』シリーズや『GTA』シリーズといった、かつてのオープンワールドゲームを思い出させるプレイ感に近い印象でしょうか。 人や建物がひしめく箱庭のような空間を、カニ独自の動き(とはいえ非常に高速です!)で縦横無尽に駆け巡り、目に入るオブジェクトを片っ端からハサミで粉砕していく。「新しい」というよりは、どこか「実家のような安心感」すら覚える、プリミティブな破壊の楽しさがそこにはありました。 そして、私がこのゲームを是非レポートに残したいと思ったもう一つの理由は、ローポリゴンのシンプルなグラフィックの中に隠された、驚くべき「ディテール」へのこだわりです。 これはもしかすると、私のような韓国出身のプレイヤーにしか伝わらないポイントかもしれませんが…マップ上の建物のデザインや看板のテキストが、思わず笑ってしまうほど「リアルな韓国」なのです。 あえてローカライズされずハングルそのままで残されておりましたが、飲食店のメニューや巨大な商号、そして何より、お店や住宅の裏手に雑多に置かれた室外機や、それを囲むブロック塀の質感。日本や台湾の風景とは微妙に異なる、しかし韓国人なら誰もが「あるある!」と思える生活感あふれる風景が、絶妙な解像度で再現されています。この「知っている街」をカニになって破壊する背徳感は、なかなかに得難い体験でした。 開発者の方の遊び心も随所に光ります。「美味しく破壊しろ」というキャッチコピーや、レベル(Level)の表記をキングクラブにかけて「Kevel」とするなど、思わずクスリとしてしまう小ネタが満載です。こういった細かい発見が積み重なることで、単なるアクションゲーム以上の愛着が湧いてくるのですね。 そして何より強調したいのが、そのコストパフォーマンスです。Steamでの価格はなんと235円(日本基準)。 同胞を救うために街を壊すという明快すぎるストーリー、誰もがすぐに楽しめる直感的な操作、そして作り込まれた小ネタの数々。これらがこの価格で提供されていることは、ある意味で奇跡的です。「安かろう悪かろう」ではありません。「暇だし、カニになって街でも壊してみるか?」という軽い気持ちに、全力で応えてくれる最高のエンターテインメントなのです。 もし今、あなたが少し退屈しているなら、迷わずこのカニの甲羅を被ってみることをお勧めいたします。 🎒 下校道:ノスタルジーという名の恐怖、2010年代の教室にて 次にご紹介いたしますのは、先ほどの陽気なカニの世界とは打って変わって、静寂と闇が支配するサバイバルホラーゲーム、『下校道(Hagyo-gil: The Way Home)』です。制作は、「スタジオ不完全燃焼」さん。 会場でプレイできたデモ版は10分ほどの短い内容でしたが、その密度たるや、短編映画一本を見終えたかのような重厚な体験でした。 物語は至ってシンプル。ある日、学校の教室で一人目覚めた主人公が、外へ出るために手がかりを集めて脱出を試みるというものです。何の説明もなく放り出される導入には戸惑いますが、探索を進めるにつれ、古びた設備や封鎖された出入り口といった不穏な違和感に気づき、「この学校はどこかおかしい」と肌で理解することになります。 そして最後には、制服を着た女子学生の姿をした「何か」が現れ、プレイヤーは手に持ったモップで必死に抵抗することになるのですが…ええ、私は勝てませんでした。モップを握りしめたまま、無惨にもゲームオーバーとなりました(涙)。 「見知らぬ場所に閉じ込められる」という設定自体は、ホラーゲームにおいて決して珍しいものではありません。しかし、この作品が他の追随を許さない圧倒的な魅力を持っているとすれば、それは「狂気的なまでの空間の再現度」にあります。 先ほどの『スーパーキングクラブシミュレータ』が、シンプルなグラフィックの中に記号的な「韓国らしさ」を込めた作品だとするなら、この『下校道』は、空気や湿度、当時の時間までもそのままゲームの中に閉じ込めようとしたかのような、恐ろしいほどのリアリズムを追求しています。 舞台となるのは、おそらく2010年代の韓国の中学校、あるいは高校でしょうか。 まさに私が学生時代を過ごした時期と重なるその風景は、ただ「リアル」なだけではありません。教室の空気の匂い、廊下に響く足音、机の質感…視覚情報だけのはずなのに、かつての記憶が呼び覚まされ、五感が刺激されるような錯覚に陥りました。国籍を問わず、インディーゲームという枠組みの中でこれほどのグラフィック表現にお目にかかることは、そうそうないでしょう。 ただ懐かしいだけなら良い思い出ですが、その「あまりにも慣れ親しんだ空間」に、少しずつ異質なノイズが混ざり込んでいく過程こそが、このゲームの真の恐怖です。 よく出来たホラー映画の導入部を自らの足で歩いているかのような没入感。残念ながら現時点ではSteamなどのオンラインストアには公開されていないようですが、いつか製品版として世に出た暁には、ぜひ日本の皆様にもこの「美しくも恐ろしい下校道」を体験していただきたいと強く願っております。 🍽️ GLUTTONY:食欲こそが力! 悪魔的「満腹」ハック&スラッシュ 三番目にご紹介するのは、Team

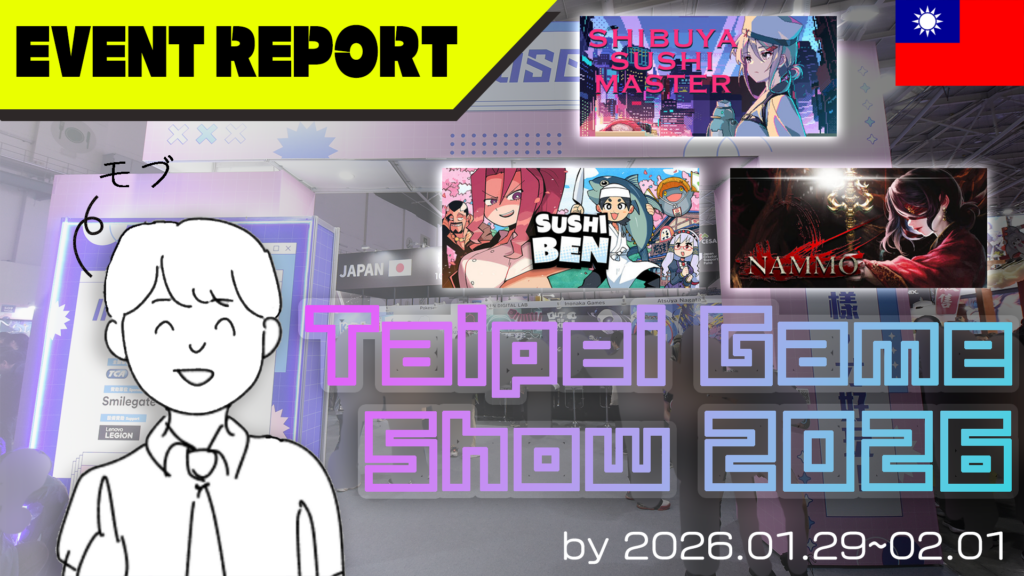

台北に集まった世界中のインディー、そしてモブのおすすめ ― Taipei Game Show 2026 参加レポート

こんにちは、SKOOTAGAMESのネゴラブチームに所属しております、モブです。 12月のG-EIGHTでの熱気も冷めやらぬまま、私は再び海を渡り、台湾・台北の地に降り立ちました。1月29日から2月1日にかけて開催されたアジア最大級のゲームショウ、「Taipei Game Show 2026(TpGS)」に参加するためです。 今回のミッションは、私たちSKOOTA GAMESの『ももっとクラッシュ(MOMO Crash)』を台湾のゲーマーたちに届けること、そして大幅に拡張されたインディーゲームエリア「Indie House」を視察することでした。 会場には、台湾はもちろん、日本、韓国、東南アジア、そして欧米まで、世界中から集まった多種多様なインディーゲームが所狭しと並んでいました。その光景はまさに「宝の山」。一つ一つのブースを巡るたびに、新しい驚きと発見が私を待っていました。 今回は、そんな広大な「Indie House」で私が出会った数多くの作品の中から、特に強く印象に残り、「これはもっと多くの人に知ってもらいたい!」と心から思った、個人的な“推し”タイトルを三つ厳選してご紹介したいと思います。 ジャンルも出身国もバラバラですが、どれもが「遊んでよかった」と思わせてくれる、確かな魅力を持った作品たちです。 『SHIBUYA SUSHI MASTER』:開発者にも、ユーザーにもおすすめしたいお試しの一品 まず最初にご紹介するのは、日本のインディーゲームシーンでも既に大きな注目を集めている話題作、『SHIBUYA SUSHI MASTER』です。 舞台は2688年、高度なテクノロジーと衰退が同居し、水没しつつあるサイバーパンクの街、渋谷。プレイヤーはそこで寿司職人となり、訪れる様々な客に寿司を振る舞う…。『Coffee Talk』や『VA-11 Hall-A』の系譜に連なる、いわゆる「チル」な雰囲気のアドベンチャーゲームと言えば、イメージしやすいでしょうか。 正直に申し上げますと、この手のジャンルゲームは近年数多くリリースされており、新たな驚きを見つけるのは容易ではありません。「ドット絵」「サイバーパンク」「バーテンダー(あるいはバリスタ、寿司職人)」といった要素は、もはや一つの定型化された記号となりつつあります。魅力的な世界観やキャラクターを持っていても、「じゃあ、実際発売したら買ってプレイするか?」と問われると、即答できないことも少なくありません。 しかし、今回私が体験したわずか5分から10分ほどのデモ版は、そんな私の懸念を鮮やかに払拭してくれました。 体験できたのは、二人の客に寿司を握るだけの短いパート。しかし、その短い会話の端々に、この世界の成り立ち、主人公の立ち位置、そして客との関係性といった情報が、驚くほど高密度に、かつ自然に詰め込まれていたのです。「この世界では何が起きているのか?」「この後、二人の関係はどうなるのか?」――プレイを終えた瞬間、続きを知りたくてたまらなくなっている自分がいました。 これはまるで、連載漫画の「第1話」を読んだ時の感覚に似ています。 数ある似たような作品の中で、読者の心を鷲掴みにし、「来週も絶対に読むぞ」と決意させるための、作家の並々ならぬ覚悟と計算が詰まった第1話。このデモ版には、まさにそんな「絶対にユーザーを逃がさない」という作り手の強い意志が宿っていました。 もしあなたが、溢れかえる類似ジャンルのゲームに少し食傷気味だとしても、この『SHIBUYA SUSHI MASTER』の“1話目”だけは、ぜひ味わってみてほしいと思います。きっと、そのシャリの握り具合(ストーリーテリング)の絶妙さに、舌を巻くことになるはずですから。 そして私もまた、インディーゲームを作る一人の人間として、「体験版とはこうあるべきだ」という大きな宿題をもらったような気がします。 『SUSHI BEN』:VRの壁を越えて再会した、愛すべき“日本の風景” 偶然にも、また「SUSHI」の名を冠するゲームをご紹介することになりました。アメリカからやってきたナラティブ・アドベンチャーゲーム、『SUSHI BEN』です。 実は私、このゲームのことを以前から一方的に意識しておりました。というのも、本作のSteam版の発売日が去年の9月18日。そう、我らが『MOMO Crash』の発売日の前日だったのです。「同じ時期に世に出た同期」として、勝手ながら親近感とライバル心を抱いていたわけですね。(元々のVR版はもっと前に出ていたそうですが、それはさておき。) 当時、気になりつつもプレイに至らなかった最大の理由は、「VR専用ゲーム」という認識があったからです。悲しいながらVR機器を持たない私にとって、その壁はあまりにも高く、指をくわえて見ているしかありませんでした。 しかし今回の台北では、なんとSteam Deckでの試遊展示が行われていました。「これなら遊べる!」と勇んでプレイしてみた感想は、一言で言えば「普通に面白い」。これは決して悪い意味ではありません。VRゲーム特有のハードルの高さに身構えていた私にとって、携帯機で何の違和感もなく、そして純粋にゲームとして楽しめたという事実は、とても大きな意味を持っていました。 体験版でプレイできたのは、主に「釣り」のパート。寿司屋に卸すための魚を釣るというシンプルな内容ですが、魚との駆け引きや操作感が絶妙で、気づけば夢中になって竿を振っていました。VRを前提とした3Dカートゥーン調のグラフィックは、Steam Deckの画面でも十分に魅力的で、高台から見下ろす漁村の風景や青い空の美しさは、今でも脳裏に焼き付いています。 そして何より驚かされたのは、その世界観の自然さです。 悪徳地上げ屋から愛する寿司屋を守る、というストーリーやキャラクターの言動からは、海外作品にありがちな「変な日本描写」がほとんど感じられませんでした。むしろ、日本の田舎の空気感や美しさを、私たち以上に深く理解し、愛しているのではないかと思わせるほどのクオリティ。それは、表層的な記号ではなく、ちゃんとその世界の息遣いを捉えているからこそ成せる業でしょう。 VR機器を持っていない、あるいはVRに少し抵抗があるという方にこそ、ぜひこの『SUSHI BEN』をお勧めしたいです。なんなら、このゲームをプレイするためにVR機器を買ってしまおうか…そんな危険な誘惑すら感じさせる、素敵な出会いでした。 『NAMMO』:私がこのレポートを書きたいと思わせた期待作 最後にご紹介するのは、お隣の国、韓国からやってきた2Dソウルライク・アクションゲーム『NAMMO(ナンモ)』です。 正直に言いましょう。私はこの『NAMMO』というゲームを、日本の皆さんにはこの機会でぜひ知ってほしいと思います。まだ日本でも知名度は決して高くありませんが、一人のゲーマーとして、そして一人のファンとして、この作品だけは見逃してほしくない。そんな強い衝動に駆られるほどの衝撃が、このゲームにはありました。 本作は、古代韓国の説話をモチーフにしたダークファンタジーです。日本や中国で見られるオリエンタルなデザインとは一線を画す、独特の土俗的で神秘的なアートワークは、会場でも異彩を放っていました。韓国国内では発売前から既に熱狂的な注目を集めているそうですが、ここ台湾の地でも、そのブースには絶え間なく人が訪れていました。

恐怖と安らぎが同居する奇妙な空間 ― ホラーゲームオンリー展示会「DREAMSCAPE #4」レポート

こんにちは、SKOOTAGAMESのネゴラブチームに所属しております、モブです。 前回、大阪ゲームダンジョンのレポートで新年のご挨拶をさせていただきましたが、実際に私が2026年に入って初めて参加したイベントは、こちらの「DREAMSCAPE #4」となりました。開催日はこの前となります、1月18日の日曜日。場所はオタク文化の聖地、秋葉原にあるUDXギャラリーです。 今回のテーマは、なんと「ホラーゲームオンリー」。 正直に申し上げますと、私はホラーゲームの実況を見るのは好きですが、自分でプレイするのは少し(いや、かなり)苦手なタイプです。特に、突然画面に何かが飛び出してくる「ジャンプスケア」系の演出には、泣いてしまう自信があるほど弱いです。 会場に足を踏み入れると、そこは以前のDREAMSCAPE#3とは打って変わって、黒と赤を基調としたダークな色彩に包まれていました。照明も落とされ、どこか不穏な空気が漂っています。…と書くと恐ろしげですが、実際には多くの来場者で賑わっており、陰惨というよりは「お化け屋敷の列に並んでいる時」のような、心地よい緊張感とワクワク感が混ざり合った空間でした。 DREAMSCAPEの特徴である「座れる場所が多い」という配慮は今回も健在で、プレイに疲れたら少し離れて様子を眺めたり、空き席を待ったりと、自分のペースで過ごせるのが印象的でした。もし、「ゲームイベントに行ってみたいけれど、雰囲気が分からなくて怖い」という方がいれば、私は迷わずこのイベントをお勧めするでしょう。(展示されているゲームは怖いですが、場所自体はとても優しいですから。) さて、そんな奇妙な安らぎと悲鳴が交差する会場で、私が冷や汗をかきながら体験したいくつかの作品をご紹介します。 Don’t drop the Cake:視線のジレンマと、ケーキを守る“罰ゲーム”のような快感 まず最初にご紹介するのは、SNSなどでそのインパクトある映像を目にしていた方も多いのではないでしょうか。『Don’t drop the Cake』です。 タイトル通り、このゲームの目的はシンプル。「ケーキを地面に落とさないこと」。 プレイヤーは薄暗い廊下で、まな板(のような皿)に乗ったホールケーキを両手で捧げ持ち、ひたすら目的地を目指して歩きます。どんな幽霊が出ようが、どんな怪奇現象が起きようが、ケーキだけは死守しなければなりません。 このゲームの操作方法は非常に独特です。移動はキーボードのWASDで行うのですが、Wで前進、A/Dで体の向きを回転させるという、いわゆる「ラジコン操作」に近い感覚です。ではマウスは何をするのかというと、なんと「視点操作」ではなく、「手元のまな板の傾き調整」に使います。 これが実に天才的で、かつ意地悪なジレンマを生み出すのです。 ホラーゲームですから、当然、薄暗い廊下の先から何かが飛び出してくるかもしれない。だから視線は前を向いて警戒したい。しかし、前ばかり見ていると、手元のバランスが崩れてケーキが滑り落ちそうになる。慌てて手元を見ると、今度は視界の端で何かが動いたような気がして…。 人間が同時に処理できない二つの視覚情報を、ゲームシステムとして強制的に突きつけてくるのです。その状況に置かれた私は、恐怖で震えながらも、同時に「これ、何の罰ゲームですか?」と自嘲気味に笑ってしまうような、非常に新鮮な体験を味わいました。 プレイヤーに適切なストレスを与えることこそがゲーム制作の妙だとするなら、この「視線のコントロール」と「バランス維持」の掛け合わせは、まさに発明と言えるでしょう。 また、「逃げる」「隠れる」といったホラーゲームの一般的な動詞に、「(ケーキを)落とさないように」というユニークな副詞を加えた点も秀逸です。説明不要で誰でもルールを理解でき、それでいて今まで体験したことのないスリルを味わえる。 ジャンプスケアが苦手な私が、製品版を購入して最後までプレイできるかは正直怪しいところですが(苦笑)、この強烈なフックと中毒性は、日本を飛び越えて世界中で「ケーキ運び」のムーブメントを起こすポテンシャルを秘めていると感じました。 不安ごと:忘れかけていた“ネット怪談”へのノスタルジーと、儀式のロマン 続いて体験したのは、すでにSteamでも配信されているホラーシミュレーションゲーム『不安ごと』です。こちらは先ほどのケーキ運びとは打って変わって、静かに、しかし確実に精神を削ってくるタイプのホラー作品でした。 コンセプトは「ネット上の怪談を、自宅(ゲーム内のマンション)で再現する」というもの。 SNSやAIの台頭によって形を変えつつある現代ですが、かつてのインターネットには「ひとりかくれんぼ」や「異世界に行く方法」といった、現実を浸食するような怪談が数多く流布していました。このゲームは、そんな身元不明の怪談たちを収集し、自室で一つ一つ検証できるという、オカルト・ホラーマニアにとっては天国(?)のようなシミュレーターゲームなのです。 プレイ前、私は最近流行りの「異変探し」のような、間違い探し的なパズルゲームを想像していました。しかし実際は少し違って、テキストを読み込み、そこに書かれた手順を狂いなく実行する。「怪談を再現する」というプロセスそのものに重きを置いた、非常に実験的なゲームだったのです。 多くのホラーコンテンツは、怪談の果てに現れる「何か(幽霊や怪物)」という“結果”に注目しがちです。しかし本作は、そこに至るまでの「手順」や「行為」自体が持つ楽しさに焦点を当てています。これって、実はすごく「ロマン」があると思いませんか? 大人になった私たちは、もはやネット上の怪談に触れても「そんなの嘘に決まってる」と頭で考えてしまいます。でも、このゲームではひたすらネット上の怪談を読んで窓の外を眺めたり、特定の手順を踏んだりしていると、子供の頃にネットの怪談を読んで感じた「もしかしたら、本当に起きてしまうかもしれない」という、あの原初的なときめき――それが恐怖の鼓動なのか、期待の鼓動なのかは分かりませんが――が、鮮やかに蘇ってくるのです。 会場では、冷や汗をかきながら何とか一つの怪談を再現することに成功しました。そして、その瞬間に思いました。「あ、これは家に帰って一人でじっくりやりたい」と。そうして私は、逃げるように(あるいは楽しみを取っておくために)席を立ちました。 かつてネット怪談に胸を躍らせた記憶がある方、あるいはテキストを分析して忠実に実行するという行為に喜びを感じる方には、ぜひ触れていただきたい一作です。 Don’t stop smiling:恐怖と笑顔のパラドックス、そして顔面筋肉痛 偶然にも、今回は「Don’t」から始まるゲームを二つ体験することになりました。三つ目にご紹介するのは、『Don’t stop smiling』。その名の通り、「笑顔を止めてはいけない」ホラーシミュレーションゲームです。 以前記事で見かけた時はVRゲームかと思っていたのですが、実際の展示ではノートPCのWebカメラ一つでプレイが可能でした。 このゲームもまた、学校の廊下のような場所をひたすら進んでいくという点では、最初にご紹介したケーキのゲームと似ています。しかし、プレイヤーに課せられるルールはより身体的で、かつ異質です。「カメラに向かって、常に笑顔を維持し続けること」。 目の前にどんな障害物が現れようとも、恐ろしい怪異が飛び出してこようとも、プレイヤーは口角を上げていなければなりません。恐怖で顔を引きつらせながらも無理やり笑顔を作るという状況は、それだけで作品の不気味さを増幅させます。 しかし同時に、「作り笑いでも脳は楽しいと錯覚してメラトニンを出す」という説は本当なのか、このあまりに理不尽で滑稽な状況に、プレイしながら思わず本当の笑いがこみ上げてくる瞬間が何度もありました。恐怖と笑いは紙一重と言いますが、それをシステムレベルで体感させられるとは。 そして何より、後半になるにつれて顔が痛くなってくるのです(苦笑)。後で知ったのですが、笑わなくていい休憩区間もあるそうで…。「ゲーム中ずっと笑い続けなければならない」という身体的な拘束は、ある意味でどんなホラー演出よりも強烈な「恐怖」かもしれません。 もちろん、ただ笑っていればいいだけのゲームではありませんでした。時には目を閉じなければならなかったり、笑顔以外の口の動きを求められたりと、単なる一発ネタで終わらせないためのギミックもしっかり研究されている印象を受けました。 薄暗い会場内でのプレイでしたが、カメラが私の表情の変化を驚くほど正確にキャッチしていた点にも拍手を送りたいと思います。この技術的な精度の高さがあってこそ、この奇妙な没入感は成立しているのでしょう。製品版でも、このユニークな恐怖(と顔面の痛み)が多くのユーザーに届くことを期待しています。 Recommended by Godaka:キュレーターが選ぶ、世界の“奇ゲー”たち