翻訳を依頼する際、『よろしくお願いします。必ず先にプレイしてから翻訳を始めてください』

本文より引用

とゲームビルドを送りました。そして2日後、二人の方から同じ内容のメールが届いたのです。

すごい泣きましたと。

当時はまだ音楽もない段階でした。

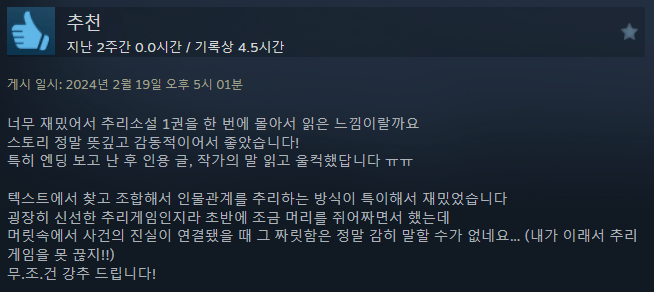

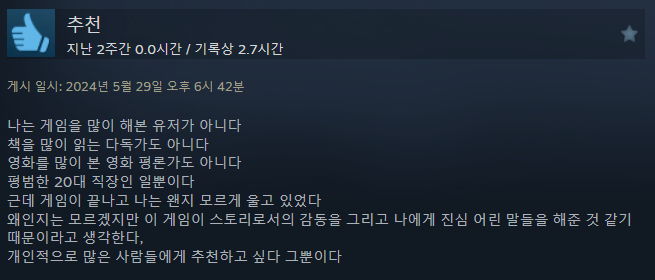

今年1月、韓国の一人開発者SOMIが公開した新作『未解決事件は終わらせなければならない』は、最近Steamで5000件を超える圧倒的な好評レビューを記録し、大きな話題を呼んでいる。ゲームのシステム、サウンド、ストーリーがいずれも高い評価を受ける中、多くのレビューには「感動的」「共感した」「癒された」といった表現が共通して見られた。

大韓民国釜山で20年近く法曹界に身を置くSOMIは、過去10年間『レプリカ』『リーガルダンジョン』『ザ・ウェイク』からなる「罪悪感三部作」をはじめ、6つの作品を発表してきた。主に社会的メッセージを込めた作品で注目を集めてきた彼が、今回は「完全に自分と切り離された世界」を作りたいと語ったことは、『未解決事件』を楽しんだユーザーたちの間で大きな関心を呼んでいる。

本日、SKOOTAでは韓国を超えて世界的に注目を集めているインディークリエイターSOMI本人へのインタビューを実施した。今作の制作に関する秘話や、その中に込められた思いなど、彼のゲームをプレイしたユーザーなら誰もが気になるであろう部分について、制作者本人が経験し考えた話を生き生きと伝えていきたい。

SOMI(ソミ)

2014年『RABBIT HOLE 3D』でゲーム開発デビュー

代表作:『REPLICA』(2016)、『LEGAL DUNGEON』(2018)、『The Wake』(2020)

最新作:『未解決事件は終わらせないといけないから』(2024)

2016年 INDIE STREAM Festival 受賞

2020年 Indie Arena Booth ベストストーリーゲーム賞 受賞

2024年 A MAZE./Berlin 2024 大賞 受賞 BitSummit Drift ゲーム・デザイン最優秀賞 BIC Fest 2024 審査委員賞・ソーシャルインパクト賞 受賞など、経歴多数

現在、法曹界で勤務しながら一人開発者として活動

20年目の法曹、かつ10年目のゲーム開発者SOMI「偶然と好奇心から始まったゲーム開発」

――最近、韓国はもちろん日本でも最も話題を呼んでいるインディーゲーム界の有名な開発者SOMIさんをお迎えしました。簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。

SOMI: まず有名というのは全然私には似合わないと思います(笑)。私は韓国の釜山で一人で寂しくインディーゲームを約10年間作っているSOMIと申します。2014年に『RABBIT HOLE 3D』という作品をリリースして以来、今まで6つの作品を出してきました。代表作としては『REPLICA』(2016)『LEGAL DUNGEON』(2019)『THE WAKE』(2020)で構成されている罪悪感3部作があります。そして今年1月に『未解決事件は終わらせないといけないから』(2024)というタイトルで最新作を出していて、今ちょうど広報活動に一生懸命頑張っているところです。

――専業の開発者ではなく、本業と一人開発を並行されているとも聞いています。おっしゃる通りゲーム制作を始めてもう10年目ということですが、ゲーム開発に入る前はどんなクリエイティブ活動をされていたんですか?

SOMI: 大学時代は小説家になりたいという思いが強かったですね。短編小説を書いて文学作品のコンテストに出して、小説家としてデビューしたくて本当に頑張っていました。実力が足りなくてちゃんとデビューはできなかったんですけど…そういう経験がありましたね。その前は高校生の時に漫画家になりたいという思いが強くて、漫画を一生懸命模写したりとか、そんな感じでした。

――小説家あるいは漫画家になりたかった大学時代から、現在のゲーム開発に至った経緯を教えていただけますか。

SOMI: 基本的に大学では法学を専攻したので、今も法律関連の職場で働いています。今の職場ではもう20年くらい勤めていて、日常生活ではハムスターの回し車みたいな会社生活に非常に慣れています。そんな中で自分だけの創作活動、自分だけの創作物、あるいはすごくクリエイティブな活動が生活の活力になるのではないかと。また自分が持っている考えやストレスを発散できる通路になるんじゃないかと思ったので、最初はプログラミングというものを独学で学んでみようと思ったんです。それを通じてアプリを作って、アプリストアにリリースするような活動をしていました。タロットカードで占いをするアプリとか、あとは1年後の手紙といって、1年後にメールを送ってくれるアプリとか。そういうものを作っていましたね。

――お話を伺いしていると、何か一つのものにこだわるというよりは、様々な視点から色々なことを試されたように感じます。どのようにしてゲーム開発に定着されたのでしょうか。

SOMI: プログラミングを独学で学んでアプリを作って販売もしてみて、次の作品は何を作ってみようかなと考えていた時期がありました。その時、携帯電話で当時すごく人気があった『Super Hexagon』(2012)という作品があったんです。その作品は本当に素晴らしいインディーゲームなんですけど、当時はインディーゲームというものが何なのかも知らない状態の上に、私もゲームをそれほど楽しむ方ではなかったんですね。そのゲームをプレイしてもこれがどれほど素晴らしい作品なのかが分からなくて、その時は「これさえちょっと作れば、これより上手く作れるんじゃないか」という考えが頭に浮かびました。こんなとんでもない想像をして、その時作ったのが『RABBIT HOLE 3D』でしたね。

――今のSOMIさんと『RABBIT HOLE 3D』の雰囲気はかなり離れていると思います(笑)。

SOMI: 実は今でもリズムゲームに対する強い思いがあるんです。だから「次の作品は何を作りたいですか?」って聞かれた時、「次は本格的なリズムゲームを作りたい」ってよく答えていました。それにチップチューンChiptuneもすごく好きで、チップチューンで『Super Hexagon』を超えるような素敵なリズムゲームを作りたいっていうのが、まだ小さな目標として残っているんですよね。

――アプリを作られていたということですが、確か韓国のアプリストアで3位まで上がったとも聞きました。ある意味では、アプリの方がモチベーションが高かったのではないかと思うのですが、なぜゲーム開発に移行されたんでしょうか?

SOMI: すごく偶然だったと思います。アプリを作り始めたのも偶然のきっかけでしたし…その話は今するお話ではないと思いつつですが。アプリを作っていた時期からゲームに移行したのも、実は「次のアプリは何を作ろうかな」って考えている時に、「こんなに工数低そうに見えるゲームがこんなに凄い反響を呼んでるの?じゃあ私も…」っていう程度の気持ちで始めたんです。そうしているうちに、「ああ、ゲームを作るっていうのは本当に難しい過程で、一見すごくシンプルに見えるゲームでも、膨大な研究と努力の成果なんだな」っていうことに気付き始め、また時間がかかりましたね。

形式からメッセージへ「ゲームに政治を持ち込むな」

――「好奇心」という言葉が出ましたので、一つお聞きしたいことがあります。好奇心から最初のゲームを作られたということですが、では、その後に続くSOMIさんの代表作「罪悪感3部作」にはどんな好奇心が働いたのでしょうか。

SOMI: 『RABBIT HOLE 3D』を作って、その後『RETSNOM』(2015)という2Dパズルプラットフォーマーゲームを作りました。そういう2Dゲーム、例えばピクセルアートの中に少しずつ物語を入れていくような、そういうゲームの方向性が少しずつ定まっていく最中だったと思います。その後『REPLICA』*を作る時は、『RETSNOM』をリリースした後「次のゲームは何を作ろう」って考えていた時に、携帯電話の画面をピクセルアートで作ったアートを一つ見かけたんです。ネットで検索している時に見つけたそのイメージが頭から離れなくて、「画面全体を携帯電話の画面にしたゲームってあるのかな」って調べてみたんです。その当時はそういうゲームが全くなくて。だから、この画面自体をピクセルアートで画面全体に表示したら、画面がすごく綺麗になるんじゃないかなっという思いで、最初はそういうアプローチから入っていったと覚えています。

すなわち、REPLICAは形式を先に作ったゲームでしたね。携帯電話の画面をゲームの中にそのまま構成しようという考えから、携帯電話の画面、そしてその中でメッセージアプリが動く過程、写真、色んなアプリが入っているシステムを先に作りました。それを作った後で、今度は物語を後から入れていく作業が進んでいったんです。ちなみに、最初REPLICAに入れた物語は、今リリースされているバージョンとは全く違う物語でしたね。

*罪悪感3部作のはじめとなる作品。

――罪悪感3部作の始まりとも言える「REPLICA」が形式から作られたゲームだということは衝撃的ですね。物語も今とは全く違うとのことですが、もう少し詳細を伺いしてもよろしいでしょうか?

SOMI: 最初は『太陽がいっぱい』(1955)という小説を基にストーリーを作って入れようとしていたんです。他人を殺して、その人の人生を生きていくトムという主人公が、大富豪の息子ディッキーに接近してディッキーを殺し、自分があたかもディッキーであるかのように振る舞うというのが、基本的なストーリーラインなんですよね。トムがディッキーという人物を殺した直後に、ディッキーの携帯電話を持っている状態で、ディッキーがまだ生きていると思っているディッキーの友達に対して「どうやって殺人事件が起きていないというアリバイを作っていけるのか」という物語を作っていたんです。そういう構成を作って、友達にも見せて、プレイテストを重ねている最中に、2016年事件が起きました。ご存知だと思いますが、韓国では朴槿恵大統領に対する弾劾、そしてその前に弾劾を求めるデモがあったんですよね。

SOMI: そしてその前にあった、報道出版放送に対する圧迫や様々なブラックリスト事件とか。国の雰囲気において全体主義の色がすごく濃くなっていく状況で、他の市民が道に出て戦っている姿を見つつも、何もしていない自分自身に対して恥ずかしく思っていた時期だったんです。それで私も何かしたいし、じゃあこのゲームを通して物語ってみたらどうだろうと思い始めて、その中に入れる物語を完全に変えることにしたんです。それが今の『REPLICA』を生み出して、また罪悪感3部作が始まるきっかけになりました。

――2016年ということですね。このお話を聞く日本の方々も、かなり大きな事件なので覚えていらっしゃると思いますが、当時の事件がSOMIさんの創作にも影響を与えたということは驚きですね。ただ、ゲームというメディアにおいて社会問題を扱うことは、今でもそうですが当時はより一層反感が強かったと思います。それについて、当時は実際どのように感じられていたでしょうか?

SOMI: そうですね。当時はゲームを通して社会問題を扱うということは、ほとんど見られないことだったと私も覚えています。政治的な問題とか、国内で起きる様々な社会問題について扱っている作品を、私は見たことがありませんでした。むしろ私が本当に幼かった頃、大統領たちが出てきて戦い合う、そういうパロディー的なゲームはあったんですけど、それ以降直接的に、あるいは攻撃的に社会問題を扱う作品はほとんどなかったと記憶しています。ゲームというメディアを扱うアプローチ自体を、一つの芸術メディアとして認めていないその雰囲気が、むしろゲームというジャンルをすごく狭めてしまったんじゃないかなと。そう思っていますね。

一つ付け加えますと、「ゲームは面白くなければ」「ゲームは楽しみを与えるべきだ」という側面があまりにも強調されすぎて、メディアの特性を通して実現できる様々な可能性を、最初から遮ってしまうケースがあると思います。最近少しずつ流れが変わってきている理由も、ゲームがある程度芸術のジャンルとして位置を確立したという側面もありつつ、ゲームは楽しくなければならないという体制自体を維持しながらも、楽しさという趣向が人によってすごく違うということを認識しているからだと思うんです。だから、ある人々は単純なピンポンゲームのような、本当にシンプルなゲームに楽しさを感じる一方で、ある人々はこの物語の構造の変化とそこに出てくる人物たちの関係を解剖していく中で、とてつもない快感を覚える…そういう認識の差ですかね。本当に様々なジャンルと様々な層を通して楽しさを感じる人々がいて、そういう人たちに自らのゲームでアプローチし、十分自分のゲームが多くの人々に届くことができるという可能性を認識した若い世代たちが、ゲームを作り始めているんじゃないかな、そう思います。

それに加えて、世界的な視点自体も変わってきていて、いわゆるインパクトゲームやインフルエンサーゲーム、あるいはシリアスゲームと呼ばれるゲームを、一つのジャンルとして見る視点も生まれてきているように感じます。そういったゲームを別枠で集めたアワードが作られ、賞が与えられる…そういったゲームへの需要もある程度確立されているという認識が生まれてきて、そういったゲームがマーケティング的にも良いと考える人々も出てきている訳ですね。こういった様々な理由によって、雰囲気がかなり変わってきているんじゃないかな、そう考えています。

――本当におっしゃる通りだと思います。まさにその認識がインディーゲームを含む多様なゲームが生まれている今の時代を支えているのではないかと。そんな激動期を生きるSOMIさんですが、それでもなお「ゲームに政治を持ち込むな」という声は今でも聞こえてくるのでしょうか。

SOMI: そうですね。「結局は政治をやりたくて作ったゲーム」って『未解決事件は終わらせないといけないから』のレビューにもあります。それと、韓国でフェミニズムに関する様々な問題が起きていた時期に、フェミニズム弾圧のための思想検証について強く立場表明をしていたこともあって、ゲームプレイヤーの間ではすごく批判の的になっていました。だから悪意のあるコメントもたくさん受けましたし、ゲームが出るたびに、今でも未解決事件のゲームに関連してインターネット掲示板を見てみると、大きく二つの流れがある訳です。

一つは「フェミニスト開発者が作ったゲームだ」として、「もう見ることもない、避けよう」「絶対に買っちゃいけない」みたいな目線がありまして。もう一つは「この人はちゃんとした視点を持っている人だから、この人のゲームは信じてプレイしても安全だ」というような人たちがいます。簡単に言えば、まだまだゲームの中で一人の個人的な意見や視点、思想、哲学、そういったものについて語ること自体をすごくタブー視する人たちも多くいるんです。それは昔でも、今でも相変わらず経験しています。

――関連インタビューの中で「あなたは最高のフェミニストです」という評価を、すごく感謝して受け止めているという話が印象的でした(笑)。

SOMI: そうなるように努力しているので。勉強して、たくさん学ばなければいけないことですからね。

ゲームから消そうとしたのは他ならぬ『自分自身』「完全な虚構の世界を作りたかった」

――本題に入らせていただきたいと思います。『未解決事件は終わらせないといけないから』は先ほど話した罪悪感3部作とは違って、「顔のあるゲームとして作る」とおっしゃったインタビューを拝見しました。「顔のあるゲーム」というのは、どういう意味なのでしょうか?

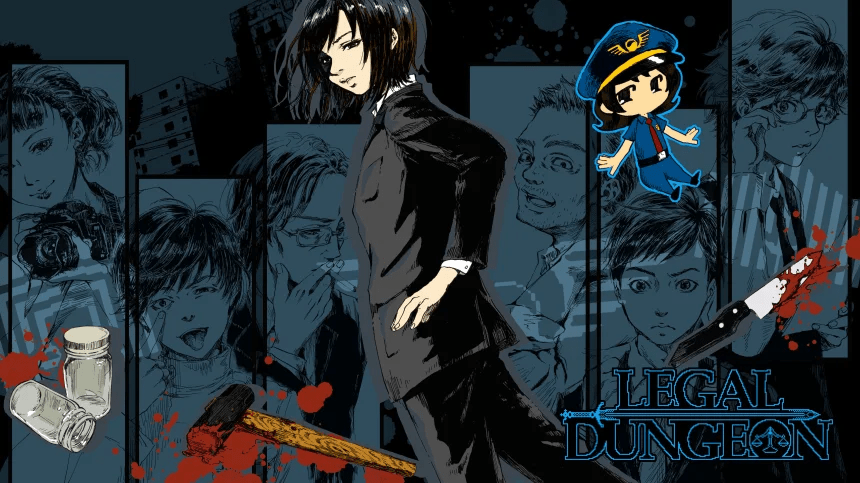

SOMI: これまでの罪悪感3部作には人物のイラストが全くありませんでした。普通、人物・キャラクターを知っていく中で台詞を読むじゃないですか。その台詞を通して「ああ、この人物は大体顔がこんな感じだろうな」「年はこのくらいだろうな」とか、そういうのを推論する形で物語を進めていました。その中である日、『LEGAL DUNGEON』の日本語がひどい翻訳になった状態でリリースされてしまったんです。リーガルダンジョンのその翻訳にもかかわらず、『グノーシア』(2019)を作ったプチデポットのしごとさん・ことりさんのお二人が、この作品を本当に愛してくださったんです。

それで向こうから連絡をいただいて、『グノーシア』の発売を控えていたにもかかわらず、翻訳を最初から最後まで全部直してくださって、それに加えてイラストまで描いてくださいました。そしてこのイラストとともにSwitch版が販売されたんですが、人々の反応が前とは全然違ったんですよね。『リーガルダンジョン』の初期バージョンと比べて、実はイラスト一枚だけの違いだけなのに。翻訳の問題はSwitch版が出る前にすでに解決済みのだったので、イラスト一枚を通して人々がこのキャラクターに感じ取るということが完全に違うということを、その時にちょっと分かる気がしました。このイラストというものは人々の想像力を制限する側面にもなりえると思いつつも、一方ではこの人物の生きている実感を感じさせるきっかけにもなるのではないか、そのことを当時たくさん考えていたような気がします。

――『グノーシア』は最近アニメ化が決定したというニュースを聞きました。

SOMI: そうなんですよ。本当にすごいと思います。

――いつかSOMIさんの作品もアニメ化されることを期待してもいいでしょうか?

SOMI: そうなったら本当に素晴らしいことですよね。『LEGAL DUNGEON』のような作品をアニメとか映画で見ることができたら、これ以上の光栄はもうないかと。

――先ほどの答えの中で、「イラストがあることは想像力を制限することにもなり得る」とおっしゃいましたが、リーガルダンジョンの以前は、イラストに対してネガティブな印象をお持ちだったのでしょうか?

SOMI: いいえ、別に良くないという考えはしてなくて。『REPLICA』を作る時も『リーガルダンジョン』を作る時も、その作品に最適なイメージをユーザーに引き出さなければという考えを持っていたんです。例えば…

うーん、『REPLICA』は実は人物の要らないゲームだと考えていたんです。人物に対する抽象性を強調することで、むしろ誰もが経験することができる状況なんだということを表現したかったんですね。あるいは囚人のジレンマという状況自体をより浮き彫りにしたり、あるいはこの携帯電話の機能にもっとこだわったゲームを作ることに集中していたような気がします。もう一つの『リーガルダンジョン』の場合は、会話シーンで階級章が人物の差し替えで出てきます。人として扱われるのではなく、ただ中で一つの歯車としての機能を果たす人間たちということを強調したかったこともあります。また、『リーガルダンジョン』の場合は主人公の性別もほとんど出てこないんです。エンディング直前まで性別は分からない。そういった曖昧さが、また人々に制約のない想像力を与えることができる、その側面も少し考慮していたような気がしますね。

――なるほど。ことりさんのイラストを通して作品を見る新しい視点に気づき、『未解決事件は終わらせないといけないから』に至っては「顔のあるゲームを作ろう」と考えを持つようになったんですね。

SOMI: 欲張りなところも影響したと思います。今回は顔のある子どもたちをちゃんと見ながら作ろう…そんな個人的な欲望というか、そういう考えもありましたね。

PS4リリーストレーラーより引用。https://www.youtube.com/watch?v=Up95daqmWL8

同じくPS4リリーストレーラーより引用。https://www.youtube.com/watch?v=Up95daqmWL8

――顔のない子どもたちを作り出していたSOMIさんが、『未解決事件は終わらせないといけないから』に至っては顔のある子どもを作り出したということですね。そういった心構えが実際の制作にどのような影響を与えましたか?

SOMI: 顔のある子どもを作るというのはすごく特徴的でありつつ、後から合点がいく部分でもありました。後でゲームを作り終えてから「ああ、こういう違いがあったんだ」ってようやく気づくところでもあって。先ほど説明した罪悪感3部作とは違って、『未解決事件は終わらせないといけないから』は内容を先に作ったんです。『REPLICA』『LEGAL DUNGEON』『THE WAKE』のように、形式を先に作ったのではなくて。『未解決事件は終わらせないといけないから』は物語を丸ごと先に作って、その物語をどうやって最も良く見せることができるかを考えながら形式を作っていったので、物語を作っていく中で自然と、もう少しこの人物の姿により集中せざるを得なかったんじゃないかな、そんな気もしますね。

――それ以前に制作された作品とは違って、内容を先に作られたということですね。それについて一つお聞きしたいのですが、以前のインタビューで「ゲームにおいてメッセージは重要だが、その前にゲームはメッセージより美しく、そして同時に重要でなければならない」とおっしゃっていました。この言葉の意味についてお聞きしてもよろしいでしょうか?

SOMI: 저私もその部分について完璧な哲学を持っているわけではありません。ただ、罪悪感3部作を作っていて感じたのは、ゲームを作る過程で私自身を常に削り取っているような気がしたという事でした。つまり、私が感じた当時の罪悪感、私がこの社会で変えたい部分。そして人々に「あなたたちも同じ感情を一度抱いてみて」「あなたたちはこの状況でどうするの?」といったようなものまで。この状況を完全に伝える手段としてゲームというメディアを活用する側面がすごく強くて、最後『THE WAKE』を作る時にそれを一番痛感したような気がします。

SOMI: そのゲームは完全に私の経験だけが入っている私の物語になっているんです。だからそのゲーム制作が私のトラウマや根底にある私のストレスを解消する過程にもつながったのですが、むしろこの作家に頼りすぎるゲームになってしまったという思いも強くありました。だから次のゲームを作る時は「完全な創作物」を作ってみたいという思いが湧いてきたんですね。つまり、「本当に虚構の世界を作ろう」と。そうすればその中に出てくる人物たちも私とは全く関係もない人たちになりますよね。その中にあるエピソード、その中から生まれる感情たちも、私が社会あるいは今の現実で得た経験とはむしろ離れていると感じるほどで。見知らぬ空間、それを作ってみたいと思ったんです。だからSOMIという人間が抜けても、作品がすでに一つの世界として完成され崩れないように、自らで完璧な世界を一度作ってみようと、そんな抽象的な考えを持っていたんです。

はい、そういう考えとともに、テーマについても完璧で美しい世界というものを一緒に語りたかったんです。だからゲームへのアプローチや、そのテーマについての考えは、既存に私がゲームに対して持っていた考えに対する反作用として出てきた側面を持っているんです。だからゲームはこうでなければならない、何かに対するはっきりとした命題を持っているというよりは、これまでは既存の考え方でゲームを作ってきたから、今回は新しい雰囲気のゲームを作ってみようかな、そのくらいの重さで見ていただければと思います。

――自分がいなくても成り立つ世界を描きたいとおっしゃって、それが「温かい愛情と人間美の満ちた世界」だというのが、とても複雑かつ寂しい気持ちになります。そしてそのような世界を通して、みんなが感動を覚え、心が温かくなったというのも、示唆するものが大きいのではないでしょうか。

SOMI: 寂しいところはありますね(笑)。

――自分のいない世界がこれほど多くの人々から歓声と共感を受けることになるとは、発売前から予想されていましたか?それとも全く意外だという感想をお持ちでしょうか?

SOMI: これに関しては、「予想していた」と「予想していなかった」の両方を同時に感じているような気がします。普段、リリースを控えて感情が上下するんですよね。ある日は「これ完全に大ヒットゲームじゃない?」と思うこともあれば、ある日は「こんなつまらないゲームを誰がやるの?」と思ったりして。そんな考えが行き来する中、私の開発者の友達とかパブリッシャーたちにこうゲームを送った時に、反応が全然良くなかったんです。だから「今回も一人で自己満足するゲームを作ってしまったんだな」という思いをしていて。でも、その後このゲームをローカライズしようと翻訳者の方々にゲームを送ったんです。最初は英語、日本語、中国語を含めてリリースしようと思っていたので。翻訳を依頼する際、『よろしくお願いします。必ず先にプレイしてから翻訳を始めてください』とゲームビルドを送りました。そして2日後、同じメールが届いたのです。「すごい泣きました」と。当時はまだ音楽もない段階でした。翻訳しながら同時に音楽を作っている時期で、そのメールを見て感じたんです。「あ、これはいけた。いけたな」って。ある意味の安心感というか。なんかすごく大げさな言い方かもしれませんが、救われた気がしました。

――とても印象的な話ですね。ローカライズを進めている最中に、そういった評価に出会われたということですが。ちなみに今回のインタビューで翻訳についての話が多い気がしますが、『未解決事件は終わらせないといけないから』の場合は、どのようにローカライズを進められたのでしょうか?

SOMI: 翻訳って昔上手く依頼できなくて、すごく困った経験もあるんです。『REPLICA』までは、私がゲームでお金を稼げるということ自体想像できてなかったので翻訳がめちゃくちゃでした。ひどい翻訳の状態でリリースした後に人気を得て、ファンの方々が一つずつ翻訳してくれたんです。それから『LEGAL DUNGEON』では、ちゃんと翻訳をしようということで国内の翻訳会社に依頼したんですが、英語、日本語、中国語の翻訳が機械翻訳よりもひどくて、散々な目に遭いましたね。

結局『LEGAL DUNGEON』の場合も、先ほどお話ししたように、ファンの方が翻訳をしてくださることになりました。『THE WAKE』からは英語翻訳がほぼスタンダードとなって他の言語に広がっていく構造だったので、英韓翻訳をされる方をゲーム業界で探そうとせずに、国内文学作品を海外に翻訳されている方々を探して回りました。ただ、その中でも業界の中で多くの作品を手がけている方々は非常に忙しくて、ゲームの方にまで気を配る余裕がなかったんですね。文学作品の翻訳を通して文学翻訳院などで賞を受賞されたとかで、頭角を現している方々に個人的にメールを全部送って連絡を取りました。大体、ゲームということで断られたんですが、説得を経て今一緒に作業している方と出会うことができましたね。その方のおかげでゲームが英語バージョンでもちゃんと表現が伝わっているような気がします。今も現在進行中でその方と一緒に作業をしています。『未解決事件は終わらせないといけないから』も同じです。

――翻訳において特に気を使われているポイントはありますか?

SOMI: 最近流行っている表現があるじゃないですか。詩的散文という言葉。詩的散文をどれだけ上手く伝えられるか。翻訳においてはそこに気を使うことが多いです。また、翻訳することとローカライズは全然違う部分じゃないですか。日本はローカライズがすごく大事だということは知っているので、ちゃんとチェックを入れるように努力しました。今回も『未解決事件は終わらせないといけないから』の場合、二回チェックを入れています。日本語を最初に翻訳して、二回目は翻訳者さんではなく、ゲームと日本の情緒というものをよく理解している方に、もう一度チェックを依頼したんです。ゲーム中にある内容や雰囲気、またタイトルさえも言い方の違いによって変わってくるので。キャラクターの話し方や、さらにはキャラクターの名前まで。作中に出てくる娘の名前って、日本語で犀華(せいか)ですか?犀華という名前をどうするか、漢字はすでに決まっているので、その漢字の名前をどういう風に読めば、その子が学校でいじめられないのかとか。そういうことについて常にフィードバックをやり取りしながら話をしていました。

だから私は翻訳をする時に質問をしない翻訳者さんとは、作業をあまりしないようにしています。この中に入っている文章一つ一つに比喩があって、その中にまた象徴体系があるんです。そしてまた、出典がある原文や、あるいは他の種類のメディアで確認できるものがあったりするので、そういうものについて常にお互いメッセージをやり取りしながら話をしないと、ちゃんとした文章にならないと思うんですよね。

何で翻訳作業においては、「たくさん質問をしてください」とお伝えするようにしています。

(後編に続く。)

-300x169.png)