「あなたは地雷を踏みました。どう対処しますか?」

2024年東京ゲームショー(TGS2024)で最も注目を集めたインディーゲームの一つである「ピア(PIA)」が投げかけた質問だ。「爆発物処理班」という名前のチームがわずか3週間で完成させたこのゲームは、独特な操作方法と歴史的メッセージで観客の目を引きつけた。「地雷を踏んだ兵士は果たして地雷を解除し、生き残ることができるのか」という緊迫した状況を描きながら、戦争の傷が現在まで続いているという重いメッセージも込められている。

3週間という極めて短い期間の中で、なぜ「地雷除去」というテーマを選び、どのようにこのような独特なゲームを作り出すことができたのか。開発過程に込められた思いや悩み、そして彼らが伝えたかったメッセージについて、SKOOTAで「爆発物処理班」開発チームに話を聞いた。

インタビュイー:

爆発物処理班 (ゲーム人材院 5期)

- キム・テクン: チームリーダー(プランナー)

- キム・テウク: プランニング、プログラミング担当

- チャン・ソウン: アート総括担当(背景)

- パク・ウンヒ: アート担当(オブジェクト)

制作過程で最も重要視したこと “緊張感と没入感のあるゲームを作りたかった”

――「地雷を除去する」という体験自体も特異で、韓国戦争をテーマにしている点も印象的です。まずこのゲームを作ることになった最初のインスピレーション、つまり最初のアイデアについてお聞きしたいです。

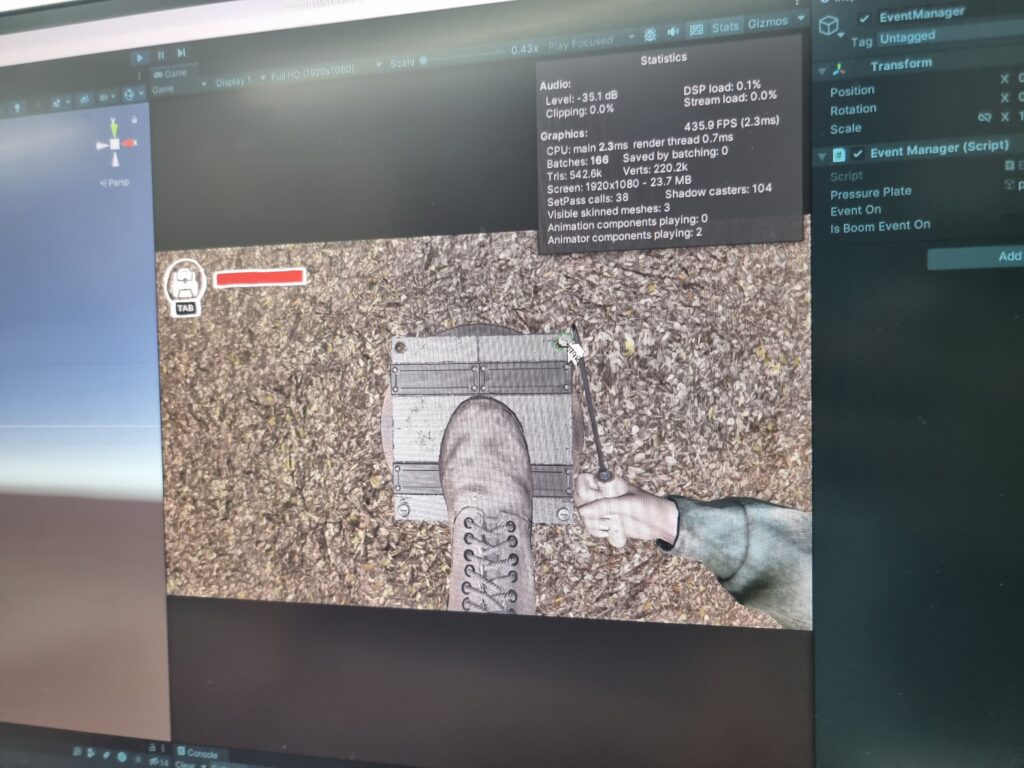

キム・テクン:まず私たちは緊張感と没入感のあるゲームを作りたかったのですが、最も重要視したのは没入感です。ゲーム内でどのように没入感を与えられるか考えた結果、ゲーム内のキャラクターの状況とプレイヤーが経験する行動を一致させることで、より没入感を持ってプレイできるのではないかと思いました。そこで、ゲーム内で地雷を解除する際、その過程が難しいだろうから、それをプレイ操作で表現してみようという考えから「ピア(PIA)」というゲームが誕生しました。

――他のゲームでも緊張感や没入感は重要だと思います。その中で「行動を一致させる」という方向性を考え出したのは特異ですが、なぜ「地雷解除」という体験をユーザーに体験させたかったのかが気になります。

キム・テクン:ゲームのコンセプトを決定する過程で、チームメンバーの一人が家族の話をしてくれました。そのチームメンバーの祖父である故パク・ジョンソプ中佐が1966年9月6日、15師団で6.25戦争で使用された地雷を除去する作業中に殉職され、現在は国立墓地に埋葬されています。そこで私たちは地雷ゲームを作ることに決め、そのチームメンバーが「自分がこのチームに参加したのは運命だ」と言ってくれたので、地雷ゲームを作ることになり、祖父を知ってもらいたいという話からコンセプトをその方向に決定しました。

――つまり、地雷ゲームというアイデアが先にあり、その後に開発メンバーの話が出たということですね。

キム・テクン:はい、地雷という素材は映画などでも緊張感のある状況で使われます。だから私たちも緊張感のあるゲームを作りたくて地雷という素材を使用しました。また、地雷を踏んだ状況で解除する体験をゲームで実現することで、より命を脅かす緊迫した感情を直接的に伝えられるのではないかと思い、地雷という素材を使うことにしました。

――韓国では映画でよく扱われる素材ですね。参考にした作品はありますか?

キム・テクン:実際に地雷に関連する映画は多く参考にしましたが、映画のタイトルはすべて覚えていません。砂漠で地雷を踏んで幻影を見るような映画もあったと思いますし、地雷以外にも緊迫した状況を与えるために運転中に止まれない誘拐劇なども参考にしながら素材を選んだと思います。

――「止まれない」という要素が非常に重要なようですね。PIAも体力が少しずつ減っていくことでプレイヤーを焦らせるゲーム構造がありましたが、実際にプレイしてみるとそこまで急ぐ必要はないように見えました(笑)。このゲームの最大の敵はイノシシや敵軍ではなく、自分自身のように感じるほど、緊張感がよく表現されていると思いました。

キム・テクン:ありがとうございます。

終わらない戦争を扱うこと “危険は現在進行中”

――先ほどお話ししたように、このゲームは韓国戦争をテーマにしています。実際の歴史を扱うことは非常に難しい部分があると思いますが、実際にゲームを制作する上で歴史を扱うことがどれほど難しかったのか、またそれに伴うリスクがあったのかなどをお聞きしたいです。

キム・テクン:実際の歴史的事件を扱う以上、「ゲーム内に登場する地雷は架空の地雷であり、実際の地雷は踏んだ瞬間に爆発します」という文言を記載することで、誤った情報や表現による誤解が生じないように気を使いました。また、ユーザーが受け入れるゲームの雰囲気的な側面でも、韓国戦争に対する重みを尊重しつつ、ゲームとしての楽しさを失わないようなバランスを取ることが少し難しかったと思います。

――そうですね、バランスを取ることが重要ですね。アートの面で難しかった点があれば教えていただけますか?

パク・ウンヒ:ああ、背景を作るにあたって韓国戦争を表現するために何があるか考えたのですが、鉄条網を入れようという意見もありました。しかし、制作期間が非常に短かったため、入れられるものがなくてその部分がとても残念でした。できるだけテクンさんがデザインした地雷をできるだけ同じように作ろうとしたのですが、実際にはキャラクターの服装など以外は表現された部分が少なかったように思います。それが少し残念です。

チャン・ソウン:韓国戦争が背景なので、少しでも戦争の厳粛な雰囲気を出すために環境設定に悩みましたし、当時の背景に使われたであろう小道具をたくさん検索したと思います。最近の現代的な解体作業に使われる小道具を使うわけにはいかないので、当時使われたであろうものを設定するために、あえて原木のような感じの小道具を制作するなど、かなり悩んだと思います。

――主人公が地雷解除に使用した道具もその考証の一環だったのですね。

チャン・ソウン:はい、私たちが資料を最初にレファレンスを探すとき、現代的な小道具を使わずに、あえて昔に使われたであろうイメージを主に検索していました。元々その小道具の中にチョコレートのようなものがありましたが、それも今出ている商品ではなく、昔はただのチョコレートバーを粗雑に作ったのではないかという意見を交わしながら、当時の時代状況に合わせようとたくさん意見を交わしたと思います。

――当時の戦争を再現するために多くの努力をされたのですね。TGSでもその部分が高く評価されたと思います。しかし、表現したかった「戦争」と実際に現場でユーザーが体験した「戦争」にはどのような違いがあったと思いますか?

キム・テクン:まず、「戦争」という言葉自体を口にすることが非常に重いということを常に意識しています。もちろん私も現役を退きましたが、今この瞬間も国を守っている国軍の皆さんの努力があるからこそ、現在私たちの日常が平和であると思います。常に感謝しています。それでも韓国はまだ戦争が終わっていない国ですから、最近の国際情勢にも多くの問題があるため、平和の重要性が再び浮上している時点で、より口にすることが慎重になっていると思います。

キム・テクン:私たちのゲームがその戦争という現実の重みをすべて表現することはできませんが、ユーザーの皆さんにも私たちのゲームを楽しくプレイしていただきつつ、私たちが伝えたいメッセージ… 休戦後もまだ地雷がたくさん残っているように、戦争というものは単なる戦いで終わらず、痛みが長く続くため、常に警戒心を持たなければならず、また私たちの平和を作ってくださる国軍の皆さんへの感謝の気持ちを再確認する機会になればいいなと思いました。しかし、今回のゲームも楽しくプレイしていただき、終わった後に「この韓国戦争について意味のあるゲームだった」と言っていただけたので、私たちが考える戦争とユーザーの皆さんが考えてくださった戦争が通じたように感じました。

――この部分についてプログラマーのテウクさんはどう思いますか?

キム・テウク:「まだ戦争は終わっていない」という部分は、私もこのゲームを通じて伝えたかったポイントです。そして、実際に最近韓国では軍人に対する認識が非常に良くないのですが、ここ韓国が平和になるまでにはこうした努力があった… いわばキャンペーンのように社会的メッセージを伝えながら、私たちの平和はただ得られたものではなく、国軍の皆さんの努力があったからこそこうなったということを伝えたかったです。

――韓国での軍人に対する認識問題は、TGSで初めてゲームに触れた海外のユーザーには理解しにくい部分かもしれませんね。その背景も今回の取材を通じて扱えたことは良かったと思います。

ゲーム人材院で結成された開発チーム “最初の企画発表を聞いた瞬間に『これだ』”

――先ほどお話しされたように、このゲームは3週間で作られたと聞きました。短い期間ですが、初期企画と最終的に作られたゲームの間にどのような違いがあったのか気になります。

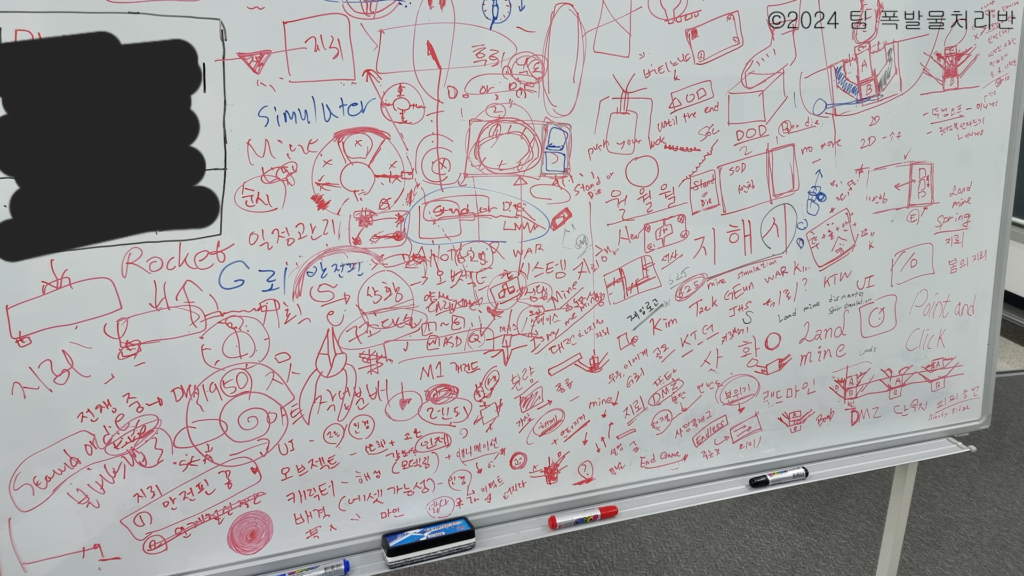

キム・テクン:まず、私たちは韓国コンテンツ振興院のゲーム人材院という教育機関で学部生で構成されたチームです。「ピア」の開発はゲーム人材院で3週間のプロジェクトとして行われました。3週間という制限時間があるため、追加した要素よりも削除した要素が多かったのですが、最初は今よりも解除プロセスがもっと複雑でした。例えば、持っている野戦シャベルに弾帯を結びつけてフックを作り、遠くにある物を持ってきて解除しなければならないという感じの、現在持っている道具を組み合わせて作った物を活用する要素がありました。

これ以外にも入れたら面白いと思われるアイデアがいくつかありましたが、スケジュールの関係で全ては入れられず、現在も追加開発を進めているので、今後の開発にとって非常に良い栄養になると思います。

――あ、すみません。順番的に「ゲーム人材院」について先に説明していただくと理解しやすいと思います。

キム・テクン:はい。ゲーム人材院は韓国コンテンツ振興院という文化体育観光部に所属する教育機関です。企画、アート、プログラミングの3つのクラスがあり、私たちは1年間授業を受け、その後の1年間で卒業プロジェクトを進める2年間の教育カリキュラムを持つ教育機関です。「ピア」は1年目に毎学期行うミニプロジェクトから生まれたゲームで、現在は私たちが2年目に入って卒業プロジェクトに参加しているため、「ピア」の追加作業は各自のプロジェクトに支障が出ないように個人の時間を割いて進めています。

――教育機関で今のメンバーが集まったのですね。どのような経緯でこの4人が集まったのかもお聞きしたいです。

キム・テクン:まず、ゲーム人材院では毎学期プロジェクトを進めるとお話ししましたが、私たちが進めた「ピア」は3クォーターで行ったプロジェクトです。しかし、このプロジェクトが特別だったのは、プログラミングクラスのメンバーなしで企画クラスとアートクラスだけが参加する特別なプロジェクトで、プランナーが企画案を準備して発表すると、アーティストたちがその企画案を聞いて気に入った企画案を選ぶ方式で進められました。

キム・テクン:テウクさんは私と同じ企画クラスの同期ですが、企画クラスで二番目にプログラミングが得意な友達です。私はテウクさんと毎晩一緒に勉強し、課題をし、ゲームをする関係だったので、チームを組もうとラブコールを送りました。テウクさんも没入感のある独特なゲームを作りたいという気持ちが私と同じだったので、プログラマー兼プランナーとして参加することになりました。また、二人で最初のアイデアを共有しながら草案を準備し、発表してアートの方々の選択を受けてチームが組まれることになりました。

――最初に企画があり、それを見たアーティストがチームに参加する…そんな構造だったのですね。

キム・テクン:はい。

――それではアートの方々にも当時の話を聞いてみたいのですが、なぜPIAチームに参加したいと思ったのですか?

パク・ウンヒ:私はテクンさんのPIA企画を聞いた瞬間に「これだ」と思ったほど、本当に面白そうだと思いました。地雷を解除しながら感じるその不便さや不安感を操作感で再現するというのがとても新鮮で、本当に創造的だと思ったので、他のことは考えずにすぐにテクンさんに「私を選んでください」と言ったほどです。そして最初はタイトルもPIAではなく、地雷解除シミュレーションの略称だった「ジヘシ」でした。

――変わったのは個人的には良かったですね(笑)。ソウンさんはどうでしたか?

チャン・ソウン:私もウンヒ姉と似ています。ただ、私は元々少し特異で新鮮なものが好きなんです。でも、PIAが最初に企画の方々が発表されるとき、難しい操作感などを見せてくれたので、まずその時点で好みに刺さりました。そして、私はシミュレーションゲームのようなものをたくさんやってきたのですが、通常はこの難しい操作を感度を速くしたりして調整するので、無理に難しくする感じになるんです。しかし、これはそうではなく、爆弾解除のコンセプトのゲームは見たことがあっても、地雷を解除するコンセプトのゲームは初めて見たので、これをやりたいと思ったのが大きかったです。

また、テクンさんと3クォーターのプロジェクトをする前に1クォーターで一緒にプロジェクトをしたことがあったのですが、その時もチームワークがうまくいき、プロジェクトの結果も良かったと思ったので「信頼してできる」と思ったのが大きかったです。

――お話を聞いていると、ゲーム人材院ではアートの方が少ないようですが、比率はどうなっていますか?

キム・テクン:人数比で言うと、どれくらいだろう…

キム・テウク:企画が約20人、プログラミングが40人…アートは20人に満たないと思います。

パク・ウンヒ:アートは0.5のような感じです。

――それなら選択の余地がなかったと言えるでしょうか、そんな少ない人数の中でPIAに最初から二人も参加したということですか?

キム・テクン:いいえ、最初は4人でした。それが最も多いケースでした。元々は2人が定員なので…

――相当な期待株だったのですね。

制限された制作期間、各自の動機付けは「3週間で10時間も寝なかった」

――3週間という短い期間の中で、各チームメンバーがどのように動機付けを維持したのか気になります。まずアートを担当したウンヒさんからお聞きできますか?

パク・ウンヒ:3週間の間、私は人材院に来て初めてモデルリングを学んだのですが、他の友達より少し遅れていました。だから「どうしよう」と思いながらも作らなければならないものがたくさんあって、当時テクンさんが地雷のデザインを持ってきたのですが、非常に複雑でした。しかもデザインが元々あるものではないと言われました。世の中にない架空の地雷だというのです。だからやりたいけど自信がなくて、どうにかなるだろうと思いながら結局「私がやる」と言って引き受けました。

――勉強と作業を並行して行ったということですね。ソウンさんはどうでしたか?

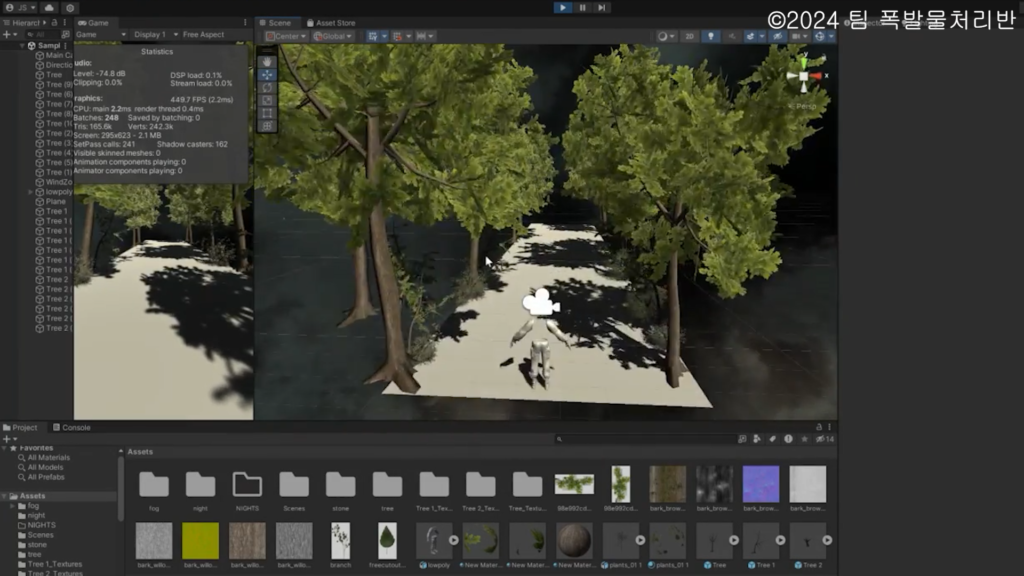

チャン・ソウン:私たちアート側は、アーリアルの使い方を学ぶのにユニティの使い方を全く学んでいませんでした。しかし、いざ3クォーターに入ると、私たちにユニティをやれと言われたのです。実際、モデルリングのようなことは1学期が始まった時点で学ぶのでできるのですが、実際のゲームに商用エンジンに入るリソースを作るのはそれが初めての経験で、しかもそれもアーリアルエンジンのようにすでに学んだツールではなく、初めて使うユニティでやれと言われたので…実際にYouTubeなどを見ながら、本当に手探りでやっていました。その3週間は実際に作業だけでなく、勉強をもっと多くしていました。

――意外にも絶望的な感じではなく、「私はやりたい」といった動機付けのように聞こえますね。

チャン・ソウン:最初はファイルを開く方法も知らず、何も知らなかったのですが、やっていくうちに背景を初めて作ってみるとYouTube講座を見ながらやると自信がつくのです。演技のようなものを敷きながら「思ったより簡単だ」と思いつつも、これよりもう少し上手くやりたいという気持ちが湧いてきました。こういった部分は逆に動機付けにしようとした点もあります。

――実際に勉強と作業を並行しながら得た達成感が新たな動機付けになったのですね。最初に複雑な地雷デザインを受け入れたウンヒさんも似たような経験をされたのではないかと思います。

パク・ウンヒ:はい。実際、企画側に私たちは「ただ3Dだけできてユニティのようなツールを触ったことがない」と伝えたところ、企画側ではただリソースを渡してくれれば自分たちで配置すると言われました。しかし、私が最初に企画側でリソースを配置したのを見て「わあ、本当に美しくない」と思ってしまいました(笑)。これが本当にゲームとして出たらダメだ。これを見たら人々はキーボードを押した瞬間に「これはクソゲーだ」と捨てるのではないかと思い、そこからもっと学ぼうと決心し、より一生懸命やったことがあったと思います。

――チームを救うために覚醒されたのですね(笑)。テウクさんは今の話を聞いて、当時どのような動機付けを受けたのか覚えていますか?

キム・テウク:まず、その当時の状況をもう少し詳しく説明すると、私とテクンさんが最初にアイデア会議をしながらこのプロジェクトで地雷ゲームを作ろうという話をしました。当時、私はチームのプログラマーとして参加することに決めていたので、テクンさんのアイデアを基に「どうすればもっとゲームとして面白くできるか?」と考えていた時でした。そこにさらに企画メンバーが1人加わり、チームメンバーの家族の話が入ってきて、「これ思ったより責任感が大きくなった」と感じ、3週間しかないのにうまく作れると思いました。心の負担が非常に大きくなって…

また、当時私がテクンさんを見たとき、テクンさんはコンセプトやアイデアが非常に強い方ですが、ゲームを面白く作るのは私がもう少し得意だと思ったので、二人が同じチームになれば素晴らしいものが出るだろうと思っていました。しかし、これが互いに同じチームになることができないのです。互いの強みのために各自企画がついてしまうので。私の場合、プログラミングが2、3人ついているのに対し、テクンさんはアートが2、3人ついていて、互いにチームがただ別々になって1~2学期の間同じチームを組むことができませんでした。

キム・テウク:しかし、3クォーターの時に教授が私を企画ではなくプログラマーとして指定してくれたのです。だから私は企画案の発表ができなくなり、「今がチャンスだ」と思い、テクンさんにすぐにラブコールを入れて、企画から一緒に参加することになりました。最初からずっとやっていたので、私のゲームという意識が強く、3週間非常に頑張りました。3週間で10時間も寝なかったと思います。週末を含めてほとんど寝ずにずっと作っていました。

――相当大変だったでしょうね。

キム・テウク:非常に大変だったのは、元々ポジションがプランナーだからです。教育も9ヶ月間プランナーとして受けていて、6ヶ月までは2Dアートとユニティでプログラミング教育を受けました。3学期の時に3ヶ月は週に1~2回ずつブレンダーで3Dモデリングやアニメーションを学び、その後3Dユニティゲームを作ることを少し学んだだけなのに、突然3週間のうちにゲームを完成させなければならないのです。だから「これは本当に大変だ」と思い、グーグルやYouTube、ChatGPTを使いながら何とかスケジュールを合わせることができました。

もちろん、私がまたプログラマー兼プランナーであることも影響がありました。演出に事前にロールを教えてもらい、バランスを重視したいので、私は数値をプランナーに渡さずに別にパラメータを抜いた後に任意で調整しました。後で大丈夫かどうか確認だけしてもらって…だから期間が短かったにもかかわらず、効率的に制作できたのではないかと思います。自分のゲームという点と、一緒にゲームを作るのを見るのが楽しかったので、鞭打ちとしてうまくいったと思います。

――素晴らしい情熱ですね。この話を聞いて、チームリーダーでありプランナーのテクンさんはどのように制作に向き合ったのか覚えていますか?

キム・テクン:まず動機は非常に多かったです。私が企画したゲームでもあり、また私がチームリーダーとしてこの優れたチームメンバーたちとゲームを開発したので、ゲームが出なければならないからです。3週間という短い時間の中で面白いゲームを作らなければならないというプレッシャーが、私の動機付けになったと思います。

制作の裏話 ‘これ本当に作っているんですか?’

――短い3週間の開発期間中にどのような問題が発生し、その問題をどのように解決したのかお聞きしたいです。

キム・テクン:実際に3週間というスケジュールが少し厳しいのが最も大きな問題だったので、大きなトラブルはなかったと思います。また、私たちチームメンバー同士で何かおかしい部分があればすぐに言い合い、納得できればすぐに修正する形で作業を進めたので…大きなトラブルがあった記憶はありません。

――この件についてはリーダー以外の意見も聞いてみたいですね(笑)。どんなエピソードがあったか教えていただける方はいらっしゃいますか?

キム・テクン:トラブルというよりは…私は先ほど言ったようにゲーム的に面白そうな部分と面白くなさそうな部分をうまく調整するのが得意です。と言っても他の同期よりは少しうまく調整するレベルですが。ある日、ゲームでおかしな部分が目に見えたのにテクンさんがずっと大丈夫だと言っていたのです。だから私は驚いて、アートの方々がそのリソースを制作している最中に「これ本当に作っているんですか?」と聞いたことがありました。その時に私は一度すべてをひっくり返したことがありました。しかし、テクンさんはそのような意見をよく受け入れてくれたので、トラブルには繋がりませんでした。

――今、テウクさんの話を聞いて、アート担当の方々はどう思いますか?特にトラブルだとは感じませんでしたか?

チャン・ソウン:チーム内に不和のようなものは特にありませんでしたし、お互いに任されたことをうまくやっていました。しかし、やはりエンジン自体に直接3Dリソースを載せるのが初めてだったので、試行錯誤が本当に多かったです。それによって個人的なストレスが少し多かっただけです。

そして…私たちが3週間のプロジェクトが終わった最後の日に、アート担当同士でご飯を食べていたことがありました。すべて終わって「やっと本当に終わった」と言いながらご飯を食べていたら、突然企画側からリソースをもっと作ってほしいというメッセージが来たのです。その時、パーティーの雰囲気の中で他のチームメンバーは楽しんでいるのに、私だけ憂鬱な表情で「みんな、家に帰ってこれを作らなきゃ…」という感じで、家に帰って追加作業をしながら少しふらふらしていましたが、それでもみんなその時間まで遅くまで一生懸命やっているのではないかと思ったので「私も頑張らなきゃ」と思いましたが、やはり少し腹立たしかったです…

パク・ウンヒ:そうですね。私も同じ経験をしたことがあります。リソースをもう少し早く作ってくれないかと…(笑)

――確かにそれはトラブルというよりは裏話に近いですね。では、今回はその話の延長線上で各メンバーの長所についてもお聞きしたいです。テウクさんが先ほど説明されたように、テクンさんと互いの長所を生かしたいという思いでチームを構成されたとのことですが、アートチーム内でもそれぞれ得意な分野が異なると思いますが、その点についてソウンさんからお聞きできますか?

チャン・ソウン:(笑)今回は褒める時間ですね。当時、今この場にいないチームメンバー2人を加えてアートチームは4人でしたが、まず一人はその当時キャラクターをやりたい友達がいたので、私はその個々の性向に合わせて仕事を分配したと思います。だからその友達にはパク・ハサの手や腕、足が出るアセットを任せました。その友達以外のもう一人は自分が何を得意にすべきか今少し迷っている感じでしたが、手が早かったので、出せるものは最大限任せてみようという考えで、細かくて少し多くの量の作業を任せてみようとしました。

ウンヒ姉の場合は…これは悪い意味ではなく、ウンヒ姉はスピードは少し遅いですが、その分細かいところをよく捉えます。細かいものを丁寧にやる作業が得意なので、地雷の複雑なデザインのディテールをうまく生かせるだろうと思い、ディテールが入る作業を主に任せました。

――お話を聞いていると、ソウンさんがアートチームのタスク担当というか、全体的な作業分配をされていた立場だったようですね。

チャン・ソウン:はい、その当時私が担当していましたが、今はチームメンバーが少なくなったので、そんな分配を特にしなくてもよくなりましたが、その当時はそういった作業をしていました。

――ウンヒさんは他のチームメンバーの長所をどう見ていましたか?

パク・ウンヒ:まず、私が少し遅い方なので、自分を基準に考えたとき、他のチームメンバーはみんな早い方だったので安心しました。キャラクター担当の友達も手が早かったですし、今出ているもう一人の友達も早く処理する長所がありました。ソウンさんの場合は、初めて学ぶプログラムなども自分で調べながら非常にうまく学ぶので、そういった点でとても頼もしかったです。

――チームリーダーとしてテクンさんはメンバーの長所をどのように認識し、また活用されましたか?

キム・テクン:まずテウクさん…いや、テウクさんの場合、問題が見えるとフィードバックを直感的にうまくしてくれるスタイルなので、私が不足している点があればテウクさんに聞いていました。聞くと、どの部分が不足しているかをテウクさんがうまくキャッチしてくれます。そういった点で多くの助けを受けましたし、特にUIが最初に非常に…その当時の言葉を少し和らげて言うと、「極めてシステム的なUIだ」と言えるほどかなりおかしかったのですが、その話を聞いて最新のゲームも多く調べて、現在のUIが誕生しました。

――テウクさんはどうでしたか?

キム・テウク:私はテクンさんがチームリーダーなので、まず言われたことを一度やってみるのですが、作ってみるとおかしい部分が見えますよね。作りながらもおかしい部分が見えます。だからそういった部分をテクンさんに話すと、特にトラブルなくうまく受け入れられました。アートの方々も後で再度やってほしいとリクエストすると、そんなに気分を害されず、再リクエストしてもすぐにそれがコンファームされるので、良くなったのではないかと思います。そうやってお互いの強みを生かせたことがプロジェクトがうまくいった理由だと思います。

今後のPIAについて ‘ストーリーモードは無料で、その後は純粋に楽しさに集中したい’

――3週間という極めて短い期間の中で苦労して作られたゲームが今後どのような形で私たちのもとにやってくるのか気になります。今後のチームの発展方向性や新しいプロジェクト、または現在のゲームをどのように発展させていくのかについての計画をお聞かせいただけますか?

キム・テクン:現在公開されているデモ版のグラフィックをクオリティアップして、12月内にスチームにリリースすることを目指して作業を進めています。また、現在私たちはゲーム人材院の教育過程の途中なので卒業プロジェクトを行っていますが、11月に終わったら事業化チームを組んで追加開発を進める予定です。ですので、現在までのプレイはストーリーモードで無料でプレイできるように開放する予定です。また、その後は純粋に楽しさに没入したDLCを開発して収益化を図る予定です。

――DLCというと、既存のPIAのIPと言うか、PIAの基本的な構造やゲームはそのままに、もっとエンターテインメント性の高い新しいコンテンツを出すということですか?

キム・テクン:はい、そうです。ハードモードのようなものも開発し、いろいろと挑戦してみるつもりです。

――これまで歴史を扱うことの難しさや重みについてもお話ししましたが、今まで出した部分を無料で公開するというのは、まさにこの部分が社会に伝えたいメッセージであるため、無料のままにしておきたいという意味であり、さらに基本的な娯楽性、よりゲームとしての楽しさを追求したものをこのプロジェクトチームの中で実現していくという理解でよろしいでしょうか?

キム・テクン:はい、そうです。

3週間という非常に短い開発期間。限られた人数とリソース、そして難しい歴史的テーマを扱わなければならないという点まで。一見すると、これらの制約は作品の完成度を下げる要因として作用する可能性があった。しかし、ゲーム人材院5期の「爆発物処理班」はむしろこれらの制約を創造性の源泉として活用した。

チームメンバー各自の強みを最大限に生かしながら、お互いの不足している部分を補い合った点。そして何より「伝えたいメッセージ」と「ゲームとしての楽しさ」という、時には相反することがある二つの要素のバランスを絶妙に取った点。その二つが組み合わさって誕生したゲームが、TGS2024で私たちを含む全世界のユーザーを魅了した地雷解除ゲーム「ピア(PIA)」だ。

歴史的メッセージを込めたストーリーモードを無料で提供し、その上にゲーム性を追求したDLCを展開するという今後の計画からも、彼らがゲーム制作にどれほど真剣に取り組んでいるかを感じることができた。韓国のインディーゲームシーンで生まれたこの新たな挑戦が、ゲーム業界に新しい可能性を示してくれることを期待したい。一方、今回の記事で扱えなかった詳細な内容は、後続のオピニオン記事でさらに深く掘り下げていく予定だ。

- インタビュアー: パク・ジュヒョン (SKOOTA編集部)