こんにちは、SKOOTA GAMESのネゴラブチームに所属しております、モブです。

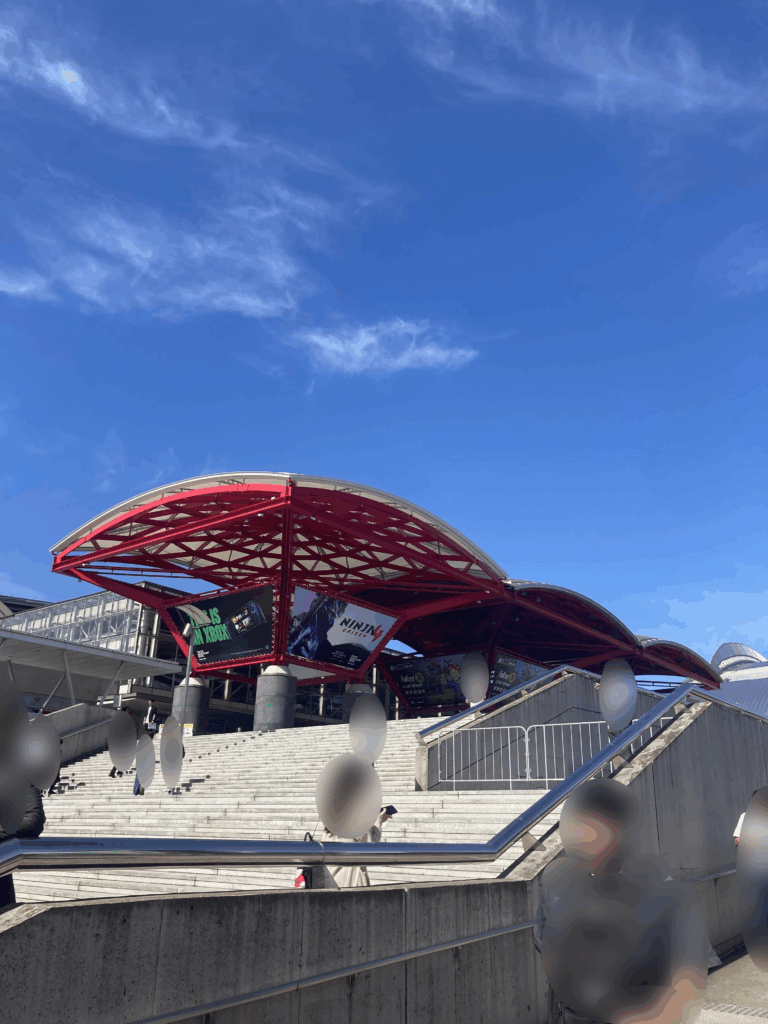

さて先日、私は世界最大級のゲームの祭典、「東京ゲームショウ2025」の会場、幕張メッセにいました。会場を埋め尽くす圧倒的な人の波、巨大なブースから鳴り響く音と光、そして誰もが知る大手パブリッシャーが掲げる華やかな新作タイトルの数々…。その凄まじいまでの熱量は、他のどのイベントとも比較にならない、まさに“祭典”と呼ぶにふさわしいものでした。

そんな巨大な光の洪水の中で、私はむしろ、その片隅で静かに、しかし強烈な個性を放つ小さな宝石たち、すなわち「インディーゲーム」のエリアに、自然と足が向かっていました。なぜなら、これほど大きな舞台で、AAA級のタイトルと肩を並べて展示されるからこそ、インディーゲームが持つ本来の魅力と、その底力のようなものが、より鮮明に見えてくるのではないかと思ったからです。

東京ゲームショウは、アジアを越え、世界中のゲームが集まる場所です。日本国内の作品はもちろん、様々な国からやってきたゲームたちが、ここでは同じ空間で輝きを放っています。

今回のレポートでは、そんなTGSという巨大な舞台だからこそ、より一層その存在が特別に感じられた、国境を越えた六つのインディーゲームとの出会いを、前編・後編に分けてお届けしようと思います。

【前編】では、その中でも特に、ユニークなゲーム性と世界観で私の足を止めさせた、三つの作品をまずご紹介いたしましょう。

ご応募ありがとうございます:喧騒の中で突き付けられた、静かな“現実”

巨大なホールを歩き回り、四方八方から鳴り響く音と光に少しだけ眩暈を覚えた頃。私がインディーゲームエリアで最初に足を運んだのは、TGSが選ぶ「Selected Indie 80」にも選出された、中国発の面接シミュレーションゲーム『ご応募ありがとうございます』でした。喧騒から少しだけ離れた、窓から穏やかな光が差し込むそのブースは、まるでこの祭典の中で唯一、現実世界と繋がっているかのような、不思議な静けさを湛えていました。

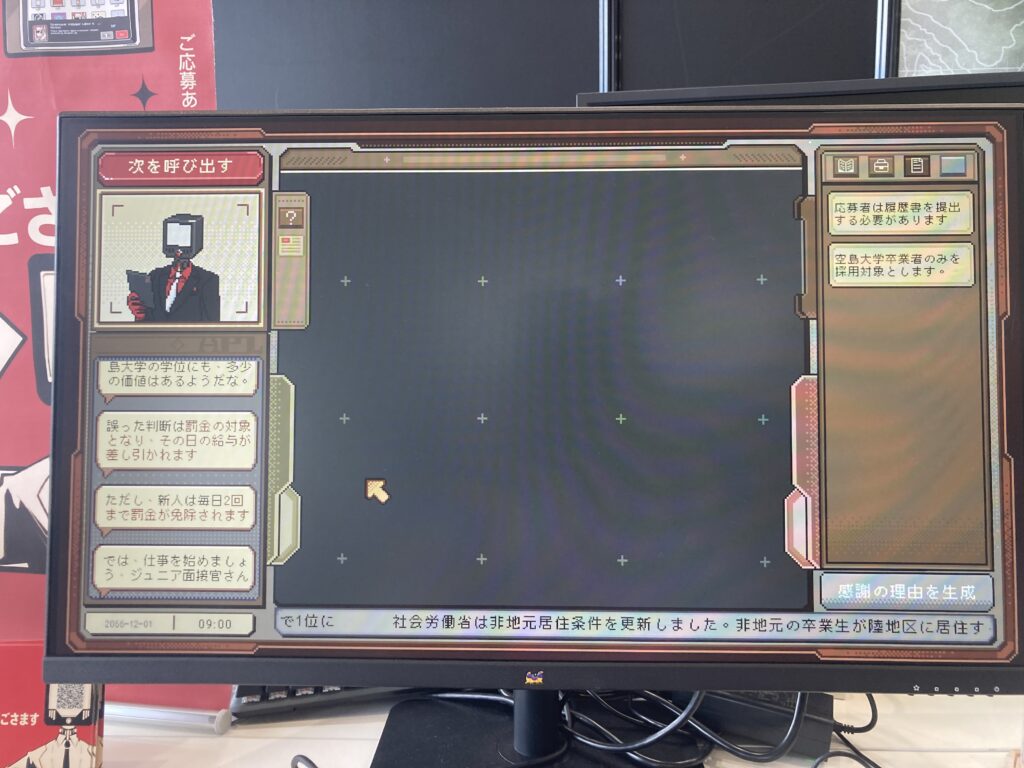

このゲームでプレイヤーが演じるのは、大学を卒業したばかりの主人公「C89」。人々が名前ではなくコードネームで呼ばれ、社会人は頭にテレビのような機械を被っているという奇妙な世界。学校を卒業した彼(プレイヤー)はビザを失わないために、とある会社の面接官となります。そして、昨日までの自分と同じ立場である学生たちを、マニュアルに従って冷徹に選別していくのです。

自分が生き残るために、自分とよく似た境遇の誰かを切り捨てなければならないという構造的な皮肉。そして、面接官という立場になって初めて知る、理不尽な評価システム…。プレイ中、私の胸に去来したのは、「面白い、だけどどこか不快だ」という、非常に複雑な感情でした。周りの華やかなブースとはあまりにも対照的に、このゲームだけが、現代社会の冷たい現実を静かに突きつけてくる。そんな感覚に陥りました。

教えてくれます。優しい。

通して外の景色を眺めることができます。

試遊後、開発者の方に少しお話を伺うことができました。「このゲームは自身の経験が元になっているが、決して中国だけの話ではない」と。若者が就職活動で感じる苦悩や、家族からのメールを読みながら一人感じる孤独。そういった感情は、国や文化の壁を越えて誰もが一度は経験するであろう、普遍的なものかもしれません。

世界中のゲームと人々が集まるこの東京ゲームショウという場で、中国からやってきたこの一本のゲームが、これほどまでに普遍的で、胸に突き刺さるようなメッセージを放っていたという事実。それこそが、大手タイトルの華やかさの中にあっても決して色褪せない、“インディーゲームの持つ力”なのかもしれません。

本作は現在Steamで体験版が配信されているとのこと。この「面白い、けどどこか気まずい」という、一言では言い表せない複雑な後味。ぜひ一度、ご自身の舌で味わってみてほしい、そんな作品でした。

サバキスタン・犬の国:言葉の壁を越える、全体主義国家の“空気感”

次にご紹介するのは、ロシアからやってきたアドベンチャーゲーム『サバキスタン・犬の国』です。後から知ったことですが、本作はロシアのコミックが原作となっているそうですね。

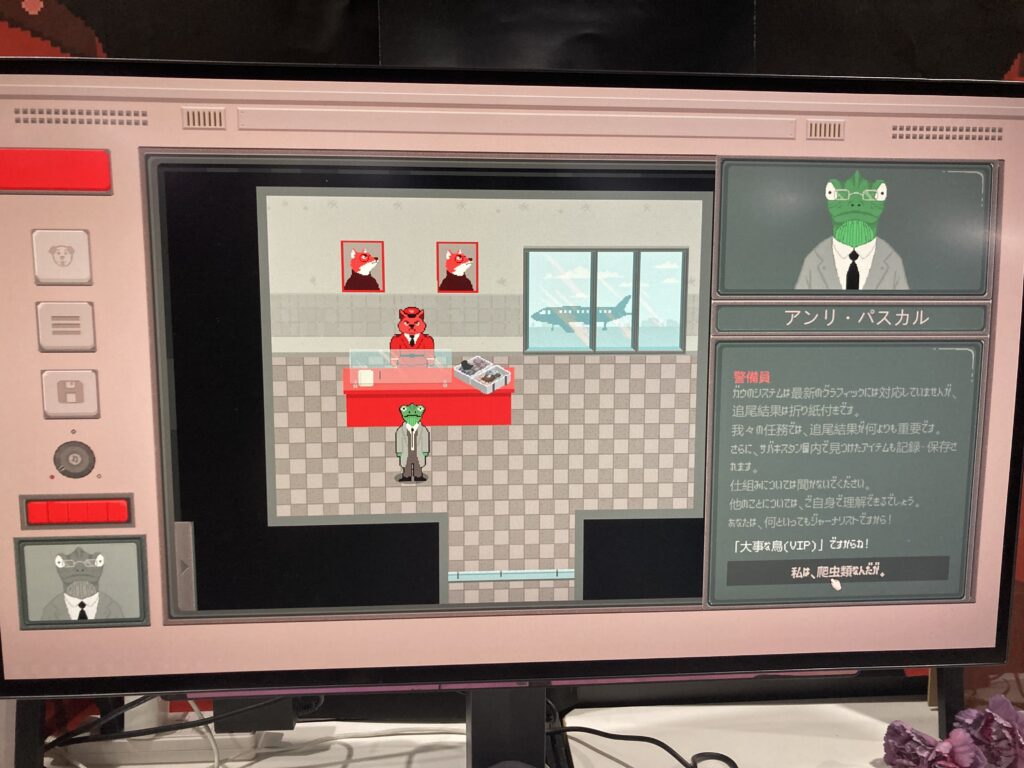

物語の舞台は、長きにわたり国境を閉ざしてきた謎多き独裁国家「サバキスタン」。偉大なる指導者の葬儀リハーサルを機に、初めて世界中のジャーナリストを招き入れたこの国で、カメレオンのジャーナリスト「アンリ・パスカル」は、国家が隠蔽する秘密を暴くため、危険な取材を始めることになります。

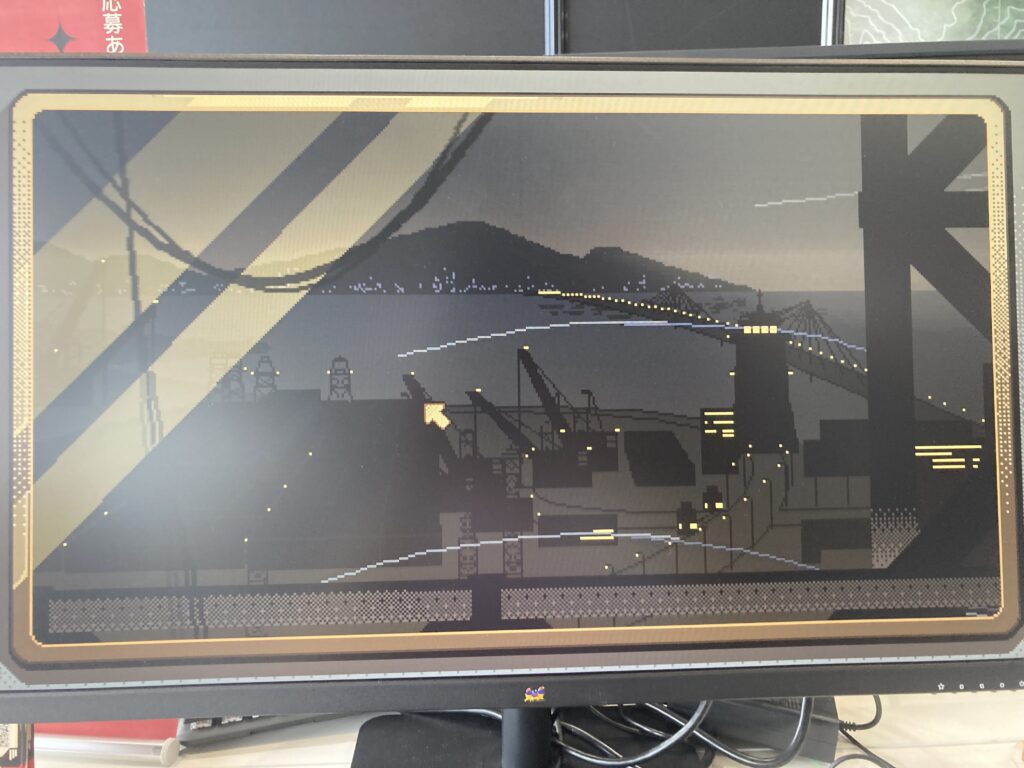

正直に言うと、日本語へのローカライズはまだ少しぎこちない部分がありました。しかし、それを補って余りあるほど、このゲームが描き出す世界の“空気感”は、強烈な説得力を持っていました。一度見たら忘れられない力強いアートスタイル、緻密に描かれた街の風景、そして時折挟まれる高品質なアニメーション…。言葉の意味を完全に理解できずとも、「この世界がどれほど異常で、息苦しい場所なのか」は、画面を通して痛いほど伝わってくるのです。

その雰囲気作りは、ゲームの外にまで及んでいました。ブースには指導者の肖像画が掲げられ、スタッフの方は角張ったスーツを身に纏い、試遊を終えたプレイヤーには記念のバッジが手渡される。個人的には、どこか韓国映画で描かれる北朝鮮の姿を彷彿とさせられましたが、こうした徹底した演出のおかげで、私もすっかりサバキスタンに潜入した一人のジャーナリストのような気分を味わうことができました。

ゲームプレイで特に面白かったのは、選択の結果が即座に破滅へと繋がる、その容赦のなさです。例えば、ホテルの清掃員に感謝のチップを渡そうとすると、その行為が監視の目に留まり、即座にゲームオーバーとなってしまう。このディストピアの厳しさを、身をもって体験させられました。(現地の体験版ではセーブ機能がうまく働かなかったのですが、そのたびにスタッフの方が親切に対応してくださったのが、唯一の救いでしたね。)

もし今後、ローカライズがさらに磨かれれば、本作は単なるアドベンチャーゲームに留まらず、プレイヤーが独裁国家というものをリアルに体験し、自らの価値観を問い直すきっかけを与えるような、素晴らしい作品になるだろうと感じました。2026年のリリースが予定されているとのことですが、それまでは原作コミックを読んで、このミステリアスな国のことをあらかじめもっと知っておきたいと思います。

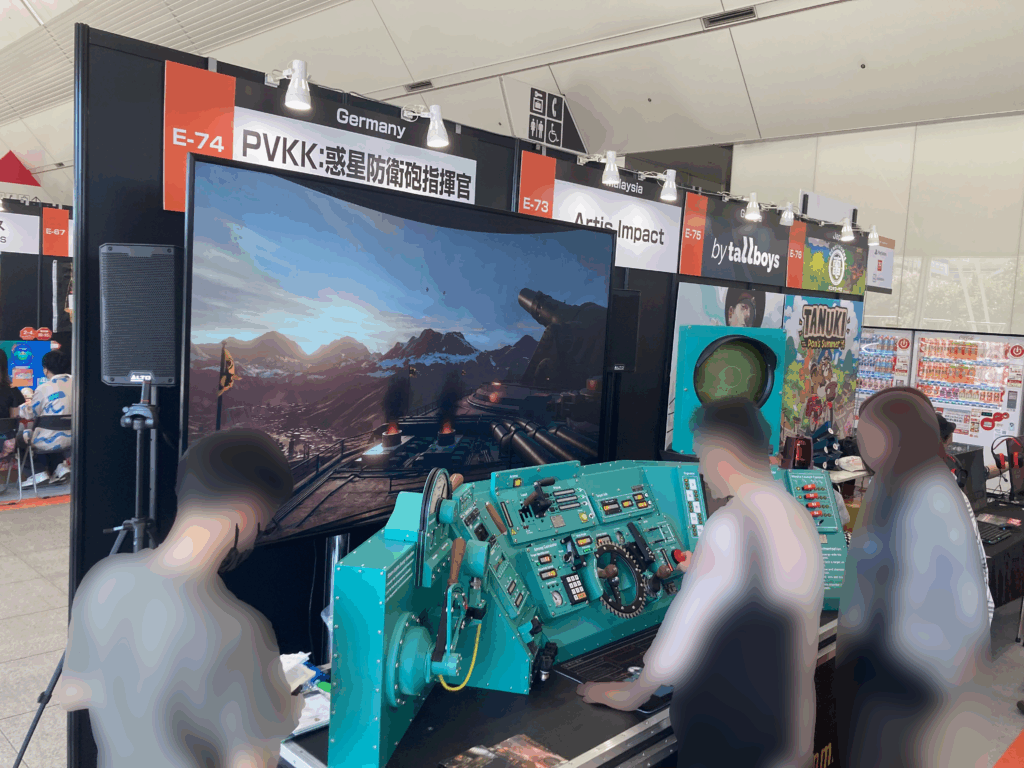

PVKK: 惑星防衛砲指揮官:理屈を超えた、“体験”の絶対王者

さて、【前編】の最後を飾るのは、ドイツからやってきた『PVKK: 惑星防衛砲指揮官』です。このゲームについて、多くを語る必要はないのかもしれません。なぜなら、本作がSelected Indieエリアで放っていた存在感は、もはや理屈を超えていたからです。

開発を手掛けるのは、Bippinbitsというドイツのスタジオ。彼らは『Buckshot Roulette』のリアルな対戦台や、『No, I’m not a Human』の家のドアを模した体験ブースなど、ゲームの世界観を現実世界に具現化する、特殊な展示機材の制作でも知られているようです。私もいくつかのイベントでそういう体験型ブースを見てきましたが、今回インディーゲームエリアに鎮座していたこの巨大なコントロールパネルは、それらとはまた違う、圧倒的なスケールでした。

Steamページより引用。

こういう空間もある模様。Steamページより引用。

ゲームの内容自体は、惑星に迫る脅威を巨大な防衛砲で迎撃するという、比較的シンプルなものです。しかし、このゲームの本質はそこにはありません。総重量300kgにも及ぶという、無数のボタン、レバー、メーター、そしてモニターが埋め込まれた巨大な鉄の塊。それを目の前にして、実際にレバーを握り、ボタンを押し込み、腹の底に響くような轟音と共に砲弾を発射する。この、あまりにも馬鹿げていて、しかしだからこそ最高に興奮する「体験」こそが、今度TGSで出会えたこのゲームの全てなのです。

正直なところ、この体験が、家庭用のPCやコンソールでどこまで再現できるのかは、まだ未知数です。しかし、そんな疑問は些細なことに思えました。ドイツから日本の、それもインディーゲームのエリアに、これほどの物量を持ち込んででも「自分たちが作りたい体験はこれだ」と、強烈な意志を叩きつけてくる。その情熱と狂気にも似たこだわりは、AAA級タイトルの莫大な宣伝費とは全く違う方法で、しかし同等かそれ以上に、私たちの心を鷲掴みにします。

リリース前の作品に、これほどの「体験」をさせてくれたことに、今はただ感謝しかありません。製品版で再びこの砲台の指揮官となれる日を、そして願わくは、どこか国内外のイベントでこの鉄の塊と再会できることを、心から楽しみにしています。

前編の終わりに

さて、ここまで中国、ロシア、そしてドイツと、三つの異なる国からやってきた個性的なインディーゲームをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。現代社会の不条理を鋭く切り取ったシミュレーション、言葉の壁を越えて伝わる強烈な世界観、そして理屈を超えた圧倒的な「体験」。それぞれのアプローチは全く異なりますが、そのどれもが、TGSという巨大な祭典の中で、大手タイトルに負けない確かな輝きを放っていました。

続く【後編】では、また別の国からやってきた、三つの素晴らしい作品をご紹介します。それでは、また。