After the recording, it was reaffirmed that Miku Mizue has established a unique position as an artist in Japanese animation, characterized by a “non-narrative” expression that does not rely on storytelling. His works provide audiences with new experiences through the fusion of visuals and music, and have been highly praised

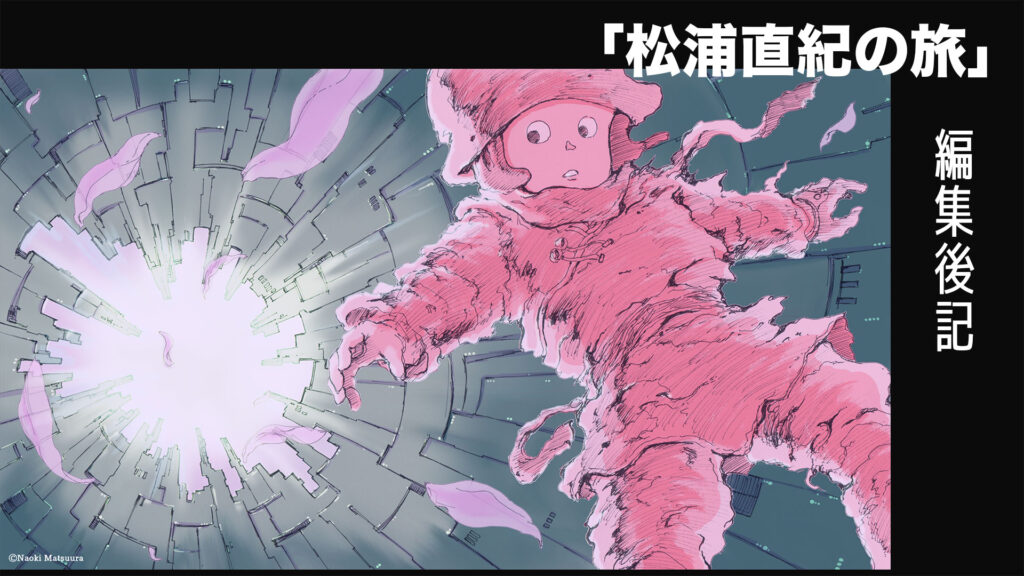

【Naoki Matsuura’s Journey #03】It’s Better for the Heart to Grow More Capable of Finding Beauty than for Beautiful Things to Increase

Guest, Personality Guset:Naoki Matsuura Currently active as an animation director, director, and animation creator Member of the Japan Animation Association Born in Tokyo in 1982, currently residing in Kanagawa Prefecture. Graduated from the Department of Imaging Arts and Sciences at Musashino Art University in 2006. After working as a production

Travel Notes of Naoki Matsuura: Afterword

This time, I had a recording session with animation director Matsuura. Through our conversation, his passion and philosophy for creation were deeply conveyed. I would like to delve further into his history, the way of thinking he has cultivated, and the background and production process of his independent work, “火づくり”.